自分史に挑む(3)――居場所をつくる

大学就職の頃

中道さん:前回の「トンネル脱出」に続いて、今回のインタヴューでは、先生が研究職に就かれた1988年以後の時代について、お話を伺いたいと存じます。1980年代前半は、バブル全盛期。それ以降、バブル崩壊の1990年を挟んで、1995年の阪神淡路大震災のあたりまで、ということでいかがでしょうか。

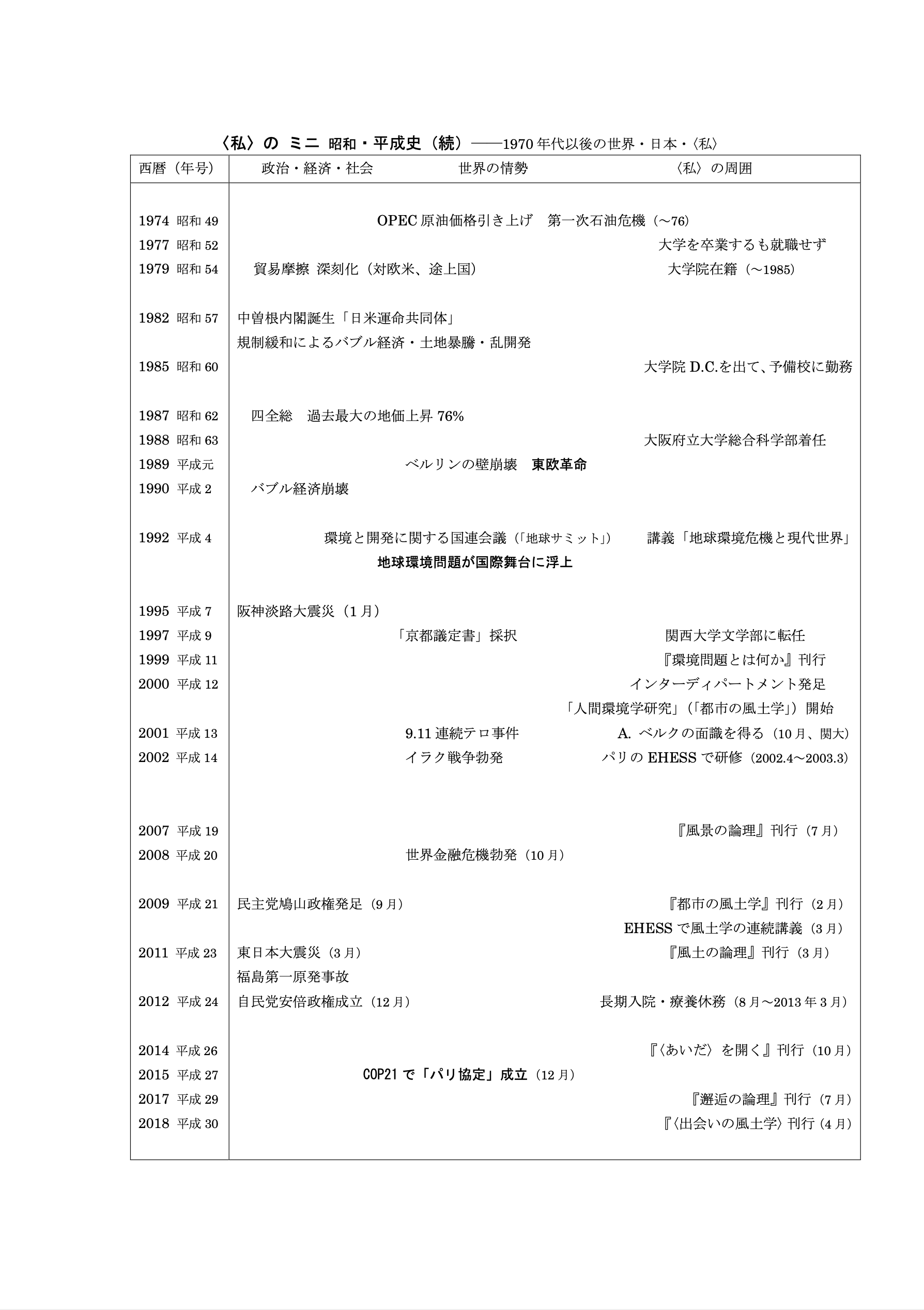

直言先生:そういう時間幅を設定されることに異存はありませんが、年表「私のミニ昭和・平成史」の記述に反して、私には「バブル」にまつわる個人的な記憶は、ほとんどありません。そういう世間の動きは、他所事・他人事でしかなかったという感じです。

中:そうですか。バブル経済は、まったく他人事であったと。でも、年表の1982年には、「規制緩和によるバブル経済・土地暴騰・乱開発」という記事があります。

直:それは、環境破壊の深刻化をしるしづける世の中の出来事として挙げたまでのこと。その時代に生きる私自身の内面には、ほとんど何の影響もありませんでした。

中:日本の国内情勢には関心がなかったとしても、「世界の情勢」に関しては、いかがでしょうか。「ベルリンの壁崩壊 東欧革命」(1989年)、ここだけはゴチックで強調されています。私など、いまでも当時のTV映像が生々しく焼き付いています。

猛志君:僕からも言わせてください。「東欧革命」のすぐ後に、「地球環境問題が国際舞台に浮上」と、ここもゴチックで強調されています。この二つの事件のあいだに、「大阪府立大学総合科学部に着任」が起こったことになります。当時の先生の受けとめ方は、どうだったのか、お訊きしたい気がします。

直:二つの出来事は、国内のバブルに比べて無関心どころか、決定的に重要な事件でした。その意味を考えることから、就職後の自分の生き方が定まっていった、という意味においてです。

中:とおっしゃるなら、相次いで起こった社会主義国の崩壊、地球環境問題の急浮上、これらに当時の先生がどう向き合われたのかをお伺いすることから、今回のインタヴューを始めたいと思います。

直:承知しました。ただし、社会主義勢力の崩壊と地球環境問題との間に、直接のつながりはありません。言って見れば、世界的に重要な二つの歴史的出来事が、たまたま時間的に連続して起こったという話です。

中:その二つの事件に、因果関係はないということですか。

直:そうです。ただ、私が当時目にした論説、たしか『中央公論』の論文に、米本昌平という有名な方が、この二つを結びつけて論じている文章がありました。それは、東欧革命によって、戦後の世界を支配した東西冷戦が終結した。その代りに、いま地球環境問題が、新たに解決を迫る地球規模のテーマとして浮上してきた、という趣旨の文章でした。

中:冷戦終結の後に、これも地球大のテーマである環境問題が浮上してきた。しかし、それは偶然だというわけですね。

猛:チョット待ってください。中道さんは、東西冷戦が終結した、その後に…と言われた。けれども、「冷戦」と呼ばれた東西両陣営の対立は、20世紀末に終わったのでしょうか。ソ連や東側の社会主義国家の体制が崩壊した。その象徴が、「ベルリンの壁崩壊」だと言われます。けれども、現在のロシアや中国とアメリカ、EUの対立を見ていると、21世紀になっても世界は変わっていないな、という気がするのですが。

直:そのとおり。〈自由主義対社会主義〉というイデオロギー対立の構図は、20世紀末でいったん幕を閉じた。けれども、大国同士が覇権を争う国際対立の図式は何も変わっていない。その点は、猛志君のおっしゃるとおりです。

中:同感です。でも先生は、大阪府立大学に着任された当時、冷戦がやっと終わった、これからは地球環境問題に取り組む番だ、というふうにお考えになったのでしょうか。

直:ええ、単純ながら、米本氏の発言に乗せられて、講義では「地球環境問題の時代」などと吹聴して回った覚えがあります。

中:年表の1992年に、講義「地球環境危機と現代世界」とあるのは、そういうことですね。いったい、どんな講義をされたのですか。

地球環境問題の共同研究

直:私が就職したのは、大阪府立大――現在は大阪市立大と合併され、大阪公立大学になっています――の総合科学部。府大には、他に経済学部、農学部、工学部、社会福祉学部があって、五学部からなる総合大学でした。工・農など理系の分野に強力なスタッフを抱えていて、環境問題への学際的な取り組みができるだけのキャパシティがありました。

猛:「学際的な取り組み」とおっしゃったのは、関大で行われた「都市の風土学」のような共同研究を、やろうとされたということでしょうか。

直:まあ、そうです。地球環境問題に取り組むには、学部・学科の壁を乗り越えて、あらゆる分野の研究者が協力する体制をつくらなければならない。いまから見れば、当然すぎるこのコンセプトを掲げて、各学部のこれはという人の研究室を訪ねて回り、協力を取りつけました。

中:関大でも手がけてこられた共同研究のチームづくりが、そのときから始まったというわけですね。振り返ってみて、成果の程はいかがでしたか。

直:共同研究には、三つの段階が区別されます。①マルチディシプリナリティ(多分野性)、②インターディシプリナリティ(学際性)、③トランスディシプリナリティ(超分野性)、この三段階です。①の「多分野性」は、何か一つのテーマが設定されたときに、それに関係するさまざまな分野の研究者が一堂に集まって、それぞれの関心や研究内容を披露するという段階で、いわば共同研究の第一歩になります。30年前を振り返ってみると、「地球環境危機と現代世界」は、そういうマルチディシプリナリティの取り組みだったと〈総括〉できます。

猛:先ほど言われた「学際的」な取り組みは、いまの区別で言うと、「②インターディシプリナリティ」に当たると思います。それと「①マルチディシプリナリティ」とは、何がどう違うのですか。

直:研究分野が違えば、扱うテーマ・研究対象が異なるのは当然として、研究の方法や概念も違ってくるのが、ふつうのあり方です。たとえば、「環境問題」という共通課題を掲げて理工系の研究者が集まったとしても、環境化学と土木工学とでは、対象とする「環境」の意味・内容が異なります。ましてや、理系・文系の相乗りを条件とした場合、共同研究に参加する主体が最初にすべきことは、それぞれの学問がどう異なっているのかを確認すること。その違いを乗り越えるには、何が必要かについて、たがいの意見を交換することです。言って見れば、異分野の研究者同士が集って、共通のテーマ「環境問題」について、ともかく〈対話〉を始める。これが、第一段階のマルチディシプリナリティ。つづいて、たがいの合意のもとに用語や方法を統一して、共同研究に乗り出す、これが第二段階のインターディシプリナリティ、学際研究の段階です。[以上の区別については、木岡編『環境問題とは何か――12の扉から』晃洋書房、1999年、の「おわりに」を参照。]

中:二つの段階が区別されるということは判りましたが、説明が抽象的で、もう一つピンときません。何か適当な例を挙げていただけないでしょうか。

直:私自身が体験した例を挙げましょう。哲学の世界で、「空間」は「時間」と並んで、最も重要な概念の一つです。そういう「空間」の概念が、別の学問分野である人文地理学では、まったく違った意味をもつことが、共同研究の初期には理解できませんでした。こちらのイメージする「空間」は、人も物もいない、文字どおり空っぽの拡がり。ところが地理学者の使用する「空間」は、人間生活が繰り広げられている地域や場を意味し、哲学が扱うような空虚な拡がりのことではありません。このことに気づくためには、地理学者との対話をつうじて、コミュニケーションの〈失敗〉を重ねることが必要でした。

中:なるほど、そういうことですか。そういう初期の段階から、学際的な第二段階へ、どういうふうに進まれたのですか。「空間」についての概念を統一するということが、行われたのでしょうか。

直:「統一」と言っても、専門用語がもつ意味の違いを消すということではありません。地理学で言う「空間」と、哲学における「空間」。この二つは、意味が異なる。その事実を双方が弁えて、その点についての理解を自分の研究に反映させることによって、それぞれの「空間」理解が、それまでと比べて拡がります。それを経験したことは、私にとって大きなメリットがありました。

猛:共同研究は、そこからさらに「③トランスディシプリナリティ(超分野性)」にまで進展するということですが、どういうことになるのでしょう。

直:その段階が、共同研究の最終目標とされていますが、それについて十分な説明ができる自信はありません。参考書には、「専門分野の違いを乗り越え、一致協力して問題解決に取り組む」とされていますが、口で言うのはともかく、実際の共同研究がそういう方向で成果を上げることは難しい。われわれの「地球環境危機と現代世界」でも、実質は①か、せいぜい②まで、③のトランスディシプリナリティにまでは至らなかった、と考えます。

中:それはどうしてでしょうか。「超分野的」ということは、それほど難しいことなのでしょうか。

共同研究と個人研究

直:共同研究において、それぞれの研究者が自分の所属する分野を超えて、他分野の研究者と協力し合うこと、そのこと自体、けっして容易ではありません。そのためには、自分自身の「専門」を一時的にでも忘れる必要がありますから。しかし、私が困難だと言いたいのは、そんなことではありません。

中:「超分野的」な共同研究には、もっと大きな困難があると。それは、どういう困難でしょうか。

直:究極の達成目標とは何かを全員が理解して、その目標を共有することです。そのためには、既存の学問にはなかったような理念にもとづく、新しい学問を切り拓くことが求められます。

猛:すみません、先読みして言わせてもらうと、それが先生にとっては「風土学」だということでしょうか。

直:お察しのとおり。大阪府立大在職時に達成できなかった、「超分野型」の共同研究。その課題を引きずったまま赴任した関西大学で、自分の課題として浮上してきたのが、風土学でした。

猛:でも先生、これまでに出版された風土学三部作は、個人研究の成果であって、共同研究の形にはなっていません。それとは別に、「都市の風土学」という名目で出された二冊の編著[『都市の風土学』ミネルヴァ書房、2009年。『〈縁〉と〈出会い〉の空間へ――都市の風土学12講』萌書房、2019年]は、共同研究の成果として仕上げられています。

直:いま言った「新しい学問」の創出という課題を達成するためには、個人の水準で学問の理論構築に取り組むことと、その理論に沿った共同研究を組織すること、この二つを同時並行で進めなければなりません。環境問題に取り組むには、二つのどちらかではなく、両方が必要なのです。個人研究としての風土学と、共同研究である「都市の風土学」とは、転任先の関西大学を拠点に、20年がかりで取り組んだプロジェクトです。

中:話がだいぶ先に進んでしまいました。時計の針を戻させてください。私からお訊ねしたいのは、大阪府立大で環境問題についての共同研究を始められたとき、ご専門の哲学・倫理学の立場で、それにどう取り組まれたのかということです。

直:なるほど、そうでしょうね。何と言っても、哲学の研究者として府大に採用されたわけですから、そういう自分自身の立場から、何をしようとしたのか。それを先に説明しなければなりませんね。

中:事情を知らない素人の印象ですが、先生のご専門に関係する学問として、「環境倫理学」という研究分野をよく耳にします。「環境哲学」とか「環境思想」という言葉を目にすることも、よくあります。環境問題に関するチームで、連続講義を組まれたとすると、先生はそういうジャンルの研究を担当されたのかな、と思うのですけれども。

直:まさにそのとおり。1990年代に大阪府立大学と転職先の関西大学の授業で、主に取り上げたのは、欧米中心に広がっていた「環境倫理学」(Environmental Ethics)。それは、まったくの輸入学問です。それを紹介することが、自分の授業のノルマでした。

中:2000年代以降、とりわけフランスに留学してオギュスタン・ベルクに師事された2002年以後、先生の学問は風土学に変わられたと承知しています。そのきっかけは、どういうところにあったのでしょうか。

直:今回の対話の山場にさしかかってきました。一つ断っておきたいのは、パリでベルク先生に師事した前後で学問が一変したわけではなく、1990年代からベルク風土学に接する中で、環境倫理学に対する違和感が次第に大きくなっていった。そこに生じた決定的な転機が、パリ留学であったということです。

中:風土学という新しい目標が、目の前に現れた。そのことが、先生にとっては環境倫理学を見限るハズミになった。そう受けとってもよろしいでしょうか。

直:そのとおりです。何がポイントになったかを、ここから講義の形式で説明しましょう。

講義:環境倫理学私見

20世紀も終わり近くになって、急浮上してきた地球環境危機。しかし、それに先駆けて、深刻な環境問題――昔の言い方では、公害問題――が、世界各地で報じられていました。環境倫理学は、20世紀後半、人類にとって未曽有の危機にどう対処するかというテーマに、既存の倫理学をリフォームして答えようとした試みである、ということができます。

環境(environment)とは、主体である人間を取り囲む周囲の存在。ふつうに「環境」と言えば、「自然」が連想されるように、人間以外の動植物や土壌、大気、山・川・海といった自然の存在物と、どのように付き合うべきかという課題が、環境倫理学の研究テーマになります。そのように自然との関係を主題とする倫理学が、20世紀後半まで考えられなかったのは、どうしてでしょうか。自然は、昔から人間が生きるために不可欠な恵みとして利用されてきました。そういう自然との付き合いの中で、近代になって人間が〈主体〉、自然(環境)が〈客体〉として区別される二元論の世界が成立します。この変化は、それまでの〈人間-自然〉関係を変質させ、自然をどこまでも利用可能な〈資源〉でしかないものとみなす欲望を増進させます。主客二元論を維持するかぎり、人間の欲望に歯止めがかからないのではないか。そういう問題に気づいた思想家たちは、人間による自然支配のあり方を「人間中心主義」として反省します。従来の二元論の構図を、そのまま認めてよいかどうか、という点が環境倫理学の中心問題になります。

人間中心主義・主客二元論、という二つのポイントを軸に据えてみると、環境倫理学のスタンスは、大きく二派に分かれると言えるでしょう。ひとまず人間中心主義について言えば、それを従来どおり維持しようとする立場があります。といっても、過去と同様の開発行為を続け、自然を搾取するといった態度は、改めなければなりません。人間が責任をもって環境を「保全する」(conserve)地位に立つ、という自覚を強調するのが、こちらの立場です。もう一つは、人間を〈中心〉の位置から外すべきだとする、「人間非中心」ないし「自然中心」の立場です。こちらの主張は、先の立場とは対照的に、これまで人間に支配され続けてきた自然を〈主体〉の地位に就け、人間は生態系の一員にすぎないとして、支配者の地位から退けるというものです。こちらの主張は、「自然中心主義」もしくは「生態系中心主義」とも呼ばれるように、19世紀後半に登場してきた「生態学」(ecology)を、理論上の拠りどころとしています。現在、「エコロジー」という語は、オリジナルの「生態学」から離れて、自然保護運動を指すものとなっています。上に紹介した二つの立場は、エコロジーとして「浅い」か「深い」かの違いとして、区別されることがあります。人間中心か、人間非中心(自然中心)か。すなわち、「浅い」エコロジーか、「深い」(ディープ)エコロジーか。環境倫理学のとるスタンスは、大きく見れば、このいずれかになります。

主客二元論については、どうでしょうか。人間中心主義が二元論に立つことは、判りやすい道理です。では、人間非中心主義の立場は、どうでしょうか。人間中心主義を放棄するのだから、それの拠って立つ主客二元論も手放さなければならなくなる。そう考える人もいるでしょう。ところが、さにあらず、主客二元論の枠組は、こちらの派によっても維持されます、ただし主客を入れ替えて――こんどは、自然が「主」、人間が「客」になるという仕方で。そのあたりの問題について、だいぶ以前に書いた論文を引いて説明します。

「人間非中心」(自然中心)の倫理は、過去の倫理学が無条件に前提していた中心的地位を、人間から自然に移すことを主張する。そのさい人間は、自己の地位を自然という〈他者〉に譲りながら、自己自身は自然にとっての客体になることはなく、この逆転した主従関係を傍観する位置にとどまる。このとき「主体」であるべき自然は、もはや即自的自然ではない。「主体」化された自然の背後には、その自然を対人間の関係において人間以上の地位に祀り上げようとする人間が、黒子として存在する。自然ではなく、自然の仮面をかぶった人間が、実は主体なのである。(「風土学から見た環境問題」『ボランティア学研究』vol.8、2007年、23頁)

以上のとおり、環境倫理学の新しい主張と見える「自然中心」の思想は、主体の地位を人間から自然に移しただけのことで、そういう主張を展開するエコロジストこそが、新手の主体なのであるとして、こき下ろしています。この文章を書いた当時は、自身の辿りついた風土学の他にないユニークさを強調することに、いささか力を入れすぎたきらいがあるものの、環境倫理学が近代の二元論を超えられずにいることに対しては、正当な批判であると自認しています。そもそも、環境倫理学の何が問題なのか。そこには、人間と自然とを対立関係として把える二元論を超える視点が、用意されていない。そのことに気づいたのは、大学で講義を続けるかたわら、関心をもっていた地理学者オギュスタン・ベルクの著作に、二元論を超える「風土学」の理念が具体化されているのを、知ったことによってでした。今回の講義はここまでとして、環境倫理学ではなく、風土学が私の学問になっていった経緯については、機会を改めて説明したいと考えます。

パラダイム・シフト

中:ただいまのお話、環境倫理学が二元論の枠組を崩さないために、これでは環境問題を解決することができないと考えられ、それに代わる学問として風土学に方向転換された。そういう理解でよろしいでしょうか。

直:そう、言って見れば、私の中に「パラダイム・シフト」が生じたということです。

中:それは、いつ頃のことでしょうか。大阪府立大で「地球環境危機と現代世界」のリレー講義が行われたのは、1992年。ところが、講義の中で引用された「風土学から見た環境問題」を発表されたのは、2007年。この間、15年が経過しています。

直:2007年は、風土学三部作で最初の『風景の論理』を刊行した年。その頃は、すでに風土学へのシフトが完了して、自分なりの理論構築を手がけるようになっていました。しかし、遡って府大時代、さらに関大に移った1997年以後も、私の学問的アプローチは、環境倫理学に制約されていました。とはいえ、そこに収まらない自身のテーマとして、風景論に関心を向けていました。その関心が、やがて風土学に活かされることになります。ちなみに編著『環境問題とは何か――12の扉から』(晃洋書房、1999年)には、「風景の倫理」という小論を収めています。

中:とおっしゃると、やはり2002年度のパリ留学が、風土学に転じるきっかけになった、ということでしょうか。

直:そう、そのとおり。府大時代でも、『風土の日本』などのベルク著を読んで、内容は難しいけれども、心惹かれていました。といっても、問題は環境倫理学だけではなく、西洋の哲学・倫理学の全体に関係します。哲学全般がその上で営まれている二元論の伝統と向き合って、対決姿勢をとるなどということは、それに依拠して勉強してきた若造にとっては、天地がひっくり返るような――と言っては、大げさかな――ふるまいですから。

中:ベルク先生との〈出会い〉が、決定的な転機になったわけですね。

直:それは、まったく予想できない出来事でした。関西大学東西学術研究所の創立50周年を記念して開催された国際シンポジウムに、ベルク氏がゲストとして招かれ、学内から参加した私が、パネリストとして隣り合わせになる偶然が起こりました。その当時、ちょうど在外研修の留学先として、頭にあったのがパリ。で、その機会に、ベルク先生の勤務先であるEHESS(フランス国立社会科学高等研究院)への受け入れをお願いしたところ、快諾され、一年間の留学が決まったという次第です。

中:そういう出会いが、先生の風土学への転向を決定づけたとすると、面白い偶然ですね。

直:〈出会い〉の偶然が、一つの〈縁〉をもたらしたわけです。私の経験上、学問には必然の成り行きよりも、偶然の要素が大きいように思われます。このあたり、現役の学生である猛志君には、どんなふうに感じられるかな。

諸科学の総合――哲学の役目

猛:環境問題への取り組みというところに話を戻して、質問したいことがあります。先生が共同研究のチームを組織された時点では、まだ風土学という学問を看板にされていなかったわけですね。

直:そうです。その当時もそれ以後も、長い間、私の環境問題に対するアプローチは、環境倫理学に乗っかってのものでした。

猛:ご自分の学問が発展途上で未完成なのに、多分野の研究者と組んで地球環境問題に取り組まれた。とすると、そのことにどんな意義があるのか、僕にはよく判りません。

直:先ほども話題にした「共同研究と個人研究」の関係ですね。私の考える哲学は、個人研究と共同研究とが並行し、かつ連動するというものです。そうでない哲学は、哲学の名に値しないと考えます。

猛:それは、どうしてですか。僕の研究は、自分の力でどこまでやれるかのチャレンジだと思っています。先生の考えでは、それでは哲学にならないというのですか。

直:個人研究を深めることは、どんな学問にとっても必要不可欠。もちろん哲学の基本は、自力でどこまでやれるかの挑戦です。それを前提にしたうえで、さらにさまざまな分野の研究者が集まる共同討議の場を開く必要がある。私の考える哲学は、そういう諸科学の〈出会いの場〉をつくる、という責務を担っているのです。

猛:共同研究の意義も解るし、〈出会いの場〉の重要性も解ります。でも、それをするのが哲学の役目である、とおっしゃる理由が何なのか、まだつかめません。

直:その役目を担うのが、「哲学者」である必要はない、だれであっても結構です。けれども、ことが「諸科学の総合」にかかわる場合、過去の歴史からしても、さまざまに異なる学問研究の〈あいだ〉に立って、対話を仕切るのは哲学でした。

中:「過去の歴史から」ということですが、哲学はこれまでにどういう働きをしてきたのでしょうか。

直:19世紀、近代科学は百花繚乱と言いたいぐらい、多種多様な研究領域が開拓され、新しい専門分野が次々に誕生しました。ちなみに、自然科学の分野で、物理学や化学に比べて遅れていた生物学が成立したのも、19世紀のことです。そういう近代科学は、いろいろに専門化する一方、どの研究にもつうじる客観的な共通基準を確立する必要があると考えられる。その基準として、「実証主義」という方法をうちだしたのは、J.S.ミルやコントといった哲学者でした。研究対象が異なっても、同じ方法を用いることによって、あらゆる科学が総合されるというのが、実証主義の哲学の立場でした。哲学はそういう意味で、「諸科学の総合」を引き受けたわけです。もちろんこのことは、実証主義が正しいとか、絶対であるということを意味しません。さまざまな立場をとる人々が、出会って対話するための、一つの機会を提供する役割を、哲学が担った例として紹介しました。

猛:その例については、よく解りました。しかしそれは、哲学としての実証主義が、そのまま諸科学にも共通する思想だったという例になります。先生の場合、ご自分の立場と他の研究者の立場とは、共通だったのですか。そうじゃなかったとすると、それでも「諸科学の総合」ということが可能なのでしょうか。

直:共同研究の難点を鋭く突かれました。それへの答えは、続篇の中でさせてもらうことにしましょうか、中道さん。

中:承知しました。次回は、先生が風土学の道を進まれるようになった2000年代以降について、お話を伺いたいと存じます。

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kioka/kioka-tetsugaku.jp/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/functions.php on line 699

環境倫理は 西洋の人間中心主義の二元論から自然中心主義に考え方をシフトしたものの限界があり二元論を脱却できてない。超えるためには風土を考察していかなければならない ということですね。

豪傑も環境倫理は関心のあるテーマです。いままで人と人のあいだに適用されてきた倫理が人と動物 人と物 人と社会といったものから

環境にまで対象を拡大してきたことに興味を覚えました。特にこの場合 自然 環境 といったものが指し示す範囲領域がどのようなもので、また西洋と東洋ではその範囲が違うのではないかと疑問におもっていました。南海先生の哲学と人文地理学の空間はその範囲がちがう 前提がちがうという指摘がよくわかりました。

もともと 西洋の考えの二元論 自然と人間を対立するものとしてとらえる自然と 東洋のとくに日本の自然は違う それが包括する領域にはズレがあるのではないか。日本には里山があってそこには農村での営み 農作業と村人が織りなす共同体の暮らしの中で循環する四季の時間がながれております。春が来て夏が来てまた稲穂を刈る秋がきて冬がきてまた春が巡ってくるという暮らしです。

西洋の二元論がベクトルという直線であらわされた関係であるならば日本では 円 循環する時間の流れが昔から存在しており それによって自然と人間の社会を明確に分け隔てすることが難しい。環境とはどこまでを環境というのだろうか 自然と環境のちがいはどこにあるのか 自然の中に環境は人的要素が多いものとして包括的にふくまれるものではないかといろいろ考えました。

ようは西洋の二元論のもとに人間が科学技術の発展にまかせて自然を破壊してきたものだからそこにとくに人間と関わり合いが深い領域を環境とみてそこに行き過ぎた開発を止めるすべをつくりだし法律で保護しよう 開発工事をさし止めできるようにしようという必要性から 生まれてきた流れだと考えたわけです。

こうした流れをくんでアメリカで川に生息する魚の種を保護するためにその流域の開発をさし止める裁判がおきました。テリコダム訴訟です。

これは裁判の当事者に魚が登場してきます。

裁判の当事者に非人間 がなれるものとして船 企業があります。法人格を与えることで当事者になれるのです。この当事者に魚 小鳥 生息地が

登場してきます。

続きは 広場で書きたいとおもいます。

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kioka/kioka-tetsugaku.jp/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/functions.php on line 699

環境倫理学に造詣の深い、豪傑君らしいコメントが入りました。今回の講義「環境倫理学私見」の中では、その二元論的構図に対する批判が前面に出ています。豪傑君は、その点だけではなく、環境倫理学の「環境」概念が、〈人間-自然〉関係の西洋モデル(主客二元論)しか視野に入れておらず、それ以外の関係性を考慮していない点を突いています。里山のように西洋的でない「環境」のモデルは、「風土」という考えにつながります。今回の講義では、「風土」の意義にまで議論が及んでいません。その点の補足として、豪傑君の意見は、非常に重要です。風土学への転向が話題になる次回の対話に向けて、何よりの導きになりそうです。