直言先生:「書きたいことども」と銘打った本シリーズも4回目。私にとっていま一番関心のある〈中〉の問題とその周辺を取り上げて、お二人と議論してきました。お二人の印象は、いかがですか。

中道さん:こう言って気を悪くされないよう、お願いしたいのですが、哲学者というのは一つのことにこだわる種族なんだな、と感心しています。次から次に出てくるトラブルに追われる生活を続けてきた私のような会社人間には、先生のように一つの問題を追い続けるこだわり方には、こちらの想像を超えるものがあります。

直:そうですか、何と言ったらいいのか…… 猛志君はいかがですか。

猛志君:僕も同学の端くれですから、一つのテーマにこだわる哲学者の生き方というのは、そんなに珍しい気はしません。ただ何というか、このシリーズでの〈中〉の問題の取り上げ方は、これまでの先生のこだわり方とはチョット違うように感じられます。

直:「違う」というのは、どういうところですか?

猛:一つの問題を繰り返し論じるというだけではなくて、長いトンネルの出口付近まで来て、出口を探っているところ、という印象を受けます。〈中〉が問題というより、その先にある到達点が目標なのではないかと。そんな感じです。

直:カンが働く人ですね、猛志君は。いみじくも「トンネルの出口付近」と言われた、まさにそのあたりを自分がうろついている、という実感があることをいま指摘されて、ハッとしました。

中:トンネルを抜けると、その先に何があるのですか。雪国ですか?

直:まさか……雪国ではないまでも、それなりに新しい世界の風景です。

中:「新しい世界」とおっしゃる。そう聞くと、ワクワクしてきます。それについて、お話を伺いたいものです。

直:言葉としては、これまでしばしば口に出している〈かたちの論理〉。それが本当に完成した暁には、誰も開いたことのない世界への扉が現れるかもしれない。大口をたたくことが許されるなら、そう言っておきたい気分です。

猛:〈かたちの論理〉が未曽有(みぞう)の挑戦であるとおっしゃっていることは、僕なりに承知しています。でも、それがこれまで問題にされてきた〈中〉とどうつながるのか、見当がつきません。

直:そうでしょう。実は、私自身にもまだ確証がつかめない。だから、「トンネルの出口付近」になるわけです。ならば今回、私にとって〈かたちの論理〉が意味するものをお二人に示して、今後の指針をうちだすきっかけにしたいと考えます。そういう段取りに付き合っていただけますか。

中・猛:喜んで。

助走期間――1990年代まで

猛:先生の書かれたご本の中には、必ずといってよいぐらい〈かたち(形)の論理〉が出てきます。最初の著書『風景の論理――沈黙から語りへ』(世界思想社、2007年)では、最後の章が「形の論理――構造と弁証法」と題されています。この本の執筆当時から、〈かたちの論理〉を考えるようになったということでしょうか。

直:自分でもそんなふうに思っていたところ、それよりも早い時期、1990年代に書いたものの中に、すでに〈形の論理〉が登場していることが分かりました――ちなみに、〈かたちの論理〉という仮名書きを常時用いるようになったのは、2019年以降です。

猛:へー、それはオドロキです。どんなことを書かれたのでしょうか。

直:丸山高司編『現代哲学を学ぶ人のために』(世界思想社、1992年)という現代哲学の手引書の中で、ベルクソンを紹介する一文を書きました。その中で、木村敏『あいだ』(弘文堂、1988年)に出てくる合奏の例を引き合いに出して、「日常的現実の底に、見えない〈形の論理〉が働いている」と記しています。

中:それは具体的に言うと、どういうことでしょうか。

直:合奏の場合、各奏者はそれぞれが自分のパートを演奏しながら、他の奏者とのアンサンブルとしてまとまっていく方向を先取りしている。そこには、行為者と生命との〈あいだ〉、および行為者同士の〈あいだ〉、この二つの〈あいだ〉が同時に作用している。そういうあり方を、「見えない〈形の論理〉」と書き表したわけです。

中:細かい点はよく分かりませんが、生命の働きが〈形〉を生み出すという考えであることは、私にも見当がつきます。

猛:風土学の基本用語である〈あいだ〉は、木村敏『あいだ』から来ている,そう理解してもいいわけですね。

直:木村敏の著作から、インスピレーションを受けていることは事実です。木村さんは精神科医として、「あいだ」概念を精神病理学の症例に適用しています。私の方は、その概念を環境における「人と人」「人と自然」といった関係性全般に当てはめて考えるように、哲学的なリフォームを施しました。

猛:木村敏の「あいだ」が、〈かたちの論理〉を考える一つのきっかけになったというのは、はじめて伺いました。ほかに、90年代に考えつかれたことはありますか。

直:もう一つ、「習慣としての身体」(岩波講座・現代思想『12 生命とシステムの思想』岩波書店、1994年)という論文の中で、記憶を「生命が内包する〈かたちの論理〉を意味する」と書いたことがあります。

猛:それもはじめて聞きましたが、「記憶」は生命の働きですから、それを〈かたち〉に結びつける考えがあったということが判ります。でも、〈かたちの論理〉という表現、用語は、どこから考えついたのでしょうか。

直:それは、ハッキリしています。三木清が自身の哲学の目標を「形の論理」として言い表し、それをライフワークとした事実から、彼と同じテーマを意識して、この言い方を用いるようになったということです。

猛:その語を使用する理由は、三木清がそれを課題としたから、ということですね。三木の師である西田幾多郎も、同じ「形の論理」を唱えたと。たしか、そういうことも論じられていますね。

直:そうです。三木と西田が、ともに意識した「形の論理」。二人は、それを重要課題として意識しながら、それを完成することができなかった。私が〈かたちの論理〉を自分の課題としたのは、彼らがなぜ、何のためにそれを追究したのかということと、どうしてその解決にまで至らなかったのかを、あわせて考えたかったからです。

中:割り込んで恐縮ですが、三木と西田について、いま挙げられたような疑問は、先生の著書の中で答えられているのではないでしょうか。私の読んだ範囲では、『邂逅の論理――〈縁〉の結ぶ世界へ』(春秋社、2017年)の中で、それらの疑問に対する回答を出されていたように記憶します。

直:おっしゃるとおり、そういう疑問に対する回答は、すでに提出しました。しかし、その回答は、同時により大きな課題をこちらに突きつける結果となりました。すなわち、彼らが果しえなかった〈かたちの論理〉を、自分の手でいかに仕上げるか、という課題です。

猛:まとめて言うと、先生は2000年代に入る以前から、〈かたちの論理〉という問題を意識されていた。そして、その問題に取り組んだ三木や西田の先行例を参照しながら、自身の手で新たに〈かたちの論理〉の構築に取り組まれてきた。その取り組みが、風土学三部作などに反映されている。そう言ってもよいでしょうか。

直:そのとおり、たいへん的確な要約です。ではここから、2000年代以降、風土学という学問的枠組の中で、どういうことを考えてきたかに話を移しましょう。

最初の成果――風景の論理

猛:先ほど言ったとおり、まとまった仕方で〈かたちの論理〉が取り上げられるのは、2007年の『風景の論理』が最初です。ということは、この時期に〈かたちの論理〉の基本形が出来上がったということでしょうか。

直: 2002年の在外研究でパリのベルク先生に師事するよりも前から、風景論には取り組んでいました。留学する前に書いた「沈黙と語りのあいだ」(安彦一惠・佐藤康邦編『風景の哲学』ナカニシヤ出版、2002年)の内容は、5年後に刊行する『風景の論理』の内容を先取りしています。紙幅の関係から、十分な展開はできていないものの、基本風景・原風景・表現的風景の区別や、それらのダイナミックな関係性など、後に出る単行本のダイジェストといえる内容を表しています。そのことは、論文のタイトルを拙著の副題「沈黙から語りへ」に取り入れたことからも判ります。

猛:ということなら、〈かたちの論理〉についてはどうですか?その論文の中で、言及されているのでしょうか。

直:論文中に〈かたちの論理〉にふれた箇所はありません。振り返ってみるに、この論文を日本で仕上げてから留学し、帰国してから著書を完成させるまでの5年の間に、〈かたちの論理〉の構想が具体化して、日の目を見るに至ったというのが、実情でしょう。

猛:ということは、風景論に取り組んだパリ留学以前の段階では具体化されなかった〈かたちの論理〉のアイディアが、執筆中に浮上してきたということですね。きっかけは、どういうことでしょうか。

直:きっかけになったのは、終章「形の論理」の副題に掲げた「構造と弁証法」、この二つを問題にしたことです。

中:構造と弁証法、どちらも難しい言葉で、どういう意味なのかよく分かりません。素人向きに解説をお願いできないでしょうか。

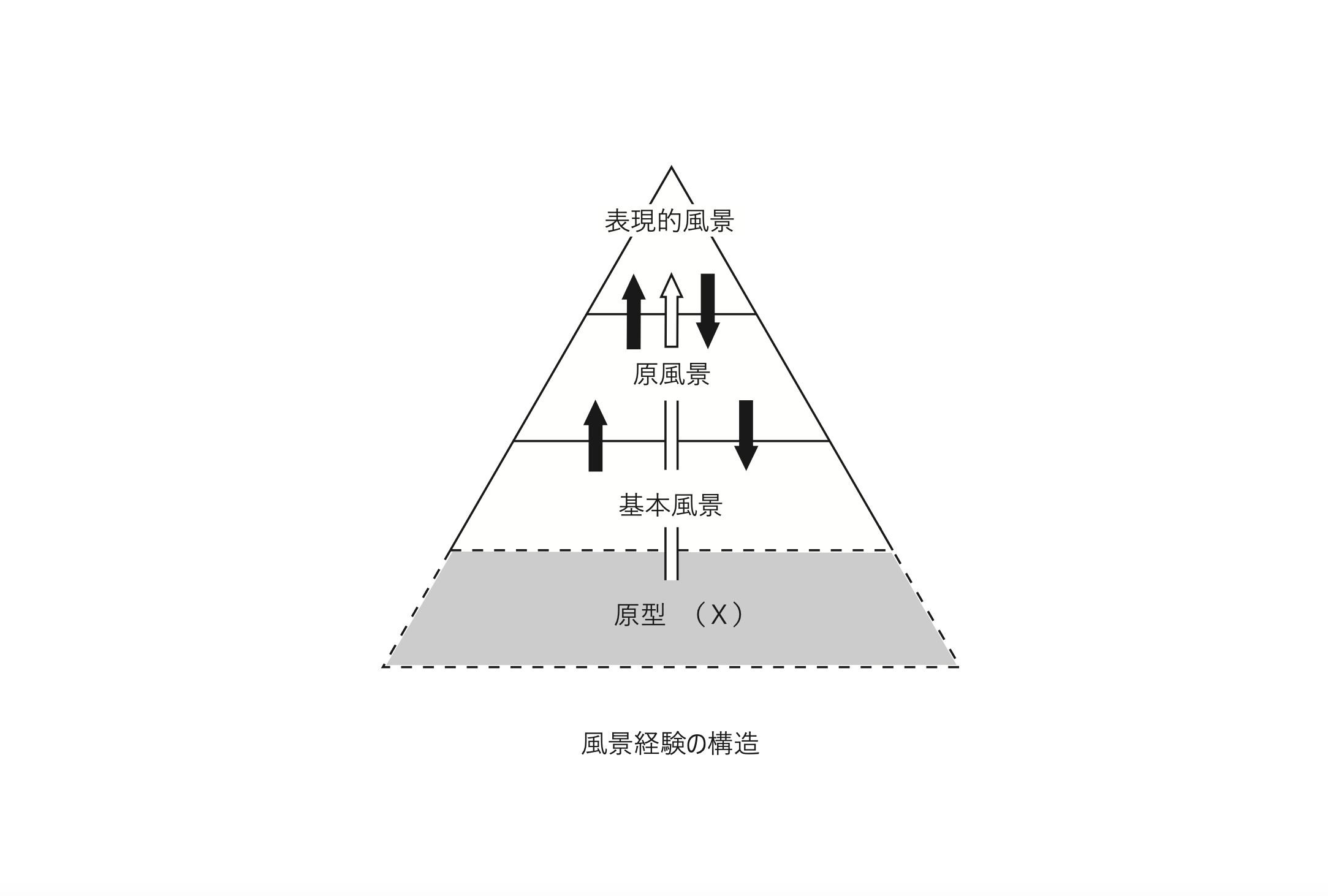

直:現在の私なら、そういう堅苦しい言い方をしなくても説明できますが、何せ最初の著書ですから、わざわざ抽象的なタームを用いて話を解りにくくしているきらいがあります。〈構造〉というのは、風景の経験を表す基本風景・原風景・表現的風景の三つが、バラバラではなく、一つのまとまりをつくっているということです。

中:風景は三つの要素をもつけれども、まとまって一体であるということが、〈構造〉として言い表されているのですね。イメージから言うと、建築物のように、堅固で揺るぎのないあり方が、連想されます。

直:そう、〈構造〉という表現には、不変性・固定性のイメージがつきまとう。しかし、私が言いたかったのは、三つの構造契機から成る風景の経験が、固定した不変のものではなく、変化し発展する動的性格をもつ、という矛盾したあり方です。

猛:いま言われた「矛盾」から、すぐ「弁証法」を連想しました。〈構造〉が表す「固定したあり方」という意味合いを、「弁証法」によって打ち消す、というふうに考えられたのじゃありませんか。

直:お察しのとおり。固定的な「構造」と動的な「弁証法」、両立させにくい二つの理論装置をかみ合わせることが、この時点での「形の論理」の課題だったわけです。

猛:弁証法は運動の論理、変革の論理とされています。それに対して、構造主義は、社会の根底を支配する不変の〈構造〉を取り出す思考であるとされています。ですから、構造と弁証法の概念は、両立せず対立するというのが常識です。そういう常識に背くという意識があったのですか。

直:二つの概念を対立的にとらえることが眼目だったわけではありません。それよりも、「風景」というテーマをキチンと考えるためには、構造論と弁証法の〈あいだ〉に立つ――いまの言い方をするなら――必要があるというのが、そのころにひとまずたどり着いた結論です。ですが、それは〈かたちの論理〉探究の入り口に過ぎませんでした。

猛:というと、そこから次のステップに向かう動きが生じたことになります。その動きは、どういうものでしたか。

直:風景には、それ自体として〈安定した眺め〉という面と、〈変化していく姿〉という、たがいに相反する性格があります。そのどちらも説明できるような理論の枠組み、つまり〈論理〉を考える必要があります。

猛:安定性の面が「構造」、変化の面が「弁証法」として、区別されたわけですね。

直:そう、ところで「風景経験の構造」モデル(図)をつくってみると、安定した〈型〉と不安定な〈形〉の段階が、交互に出てくるということに気がついた。三角形の底にあたる「原型」(X)は、文字どおり〈型〉。その上の「基本風景」は、個別に異なる〈形〉。その上に、集団的な〈語り〉によって成立する「原風景」は、社会的な〈型〉。そうして最後、三角形の頂点を占めるのは、個の創意によって生じる「表現的風景」、これは〈形〉になる。こんなふうに、下から上へ、〈型→形→型→形〉という順に移行する動きがあるということが分かったのです。これは、大きな発見でした。

猛:「構造と弁証法」として考えたことが、後から〈形〉と〈型〉の関係に置き換えられたわけですね。

直:いまとなってはよく分からないけれど、事態は逆かもしれません。というのは、『風景の論理』に先立つ論文「沈黙と語りのあいだ」の中で、〈形〉と〈型〉――当時は、漢字を使用――の関係がすでに取り上げられているからです。いろんな風景の様相を〈形〉と〈型〉によって説明しようという考えが先にあって、その関係を説明する図式に「構造と弁証法」をもってきた、というのがどうやら真相のようです。

猛:先生が最近書かれるものの中に、「弁証法」という語は出てきません。「弁証法」は、この本が書かれた時期の「形の論理」についてだけ使用された概念のようです。どうしてなのか、事情を説明していただけませんか。

直:現在の私が、〈かたちの論理〉について弁証法を使用しない理由を説明しなければなりません。〈かたち〉と〈かた〉の関係は、弁証法ではない。なぜそう考えるのかを講義しましょう。

講義:〈かたちの論理〉と弁証法

「弁証法」から、何を連想されるでしょうか。見るからに手ごわそうな言葉です。哲学という難攻不落の要塞の前に立ちはだかって、人を寄せつけない……といえば、また大げさな。そう、けれどもそれが、古来、哲学を俗人から遠ざける役割を果たしてきた高尚な「論理」の代表格であることに間違いありません。弁証法といえば、ヘーゲルが完成させた哲学の論理で、それを利用して革命の理論に仕立てたマルクスなど、社会的実践の世界でも大きな力を振るってきた思考法であることは、広く知られています。

私が『風景の論理』の最終章に登場させた弁証法は、そういう西洋哲学の歴史に君臨する伝統的論理ではなく、20世紀前半に西洋から弁証法を取り入れることによって展開した日本哲学の弁証法、いわば「日本的弁証法」です。その代表として、それまでのカント主義から弁証法に転向した田辺元と、その先輩で田辺のライヴァルとなった西田幾多郎、この二人が主張する「弁証法」について、比較論を展開しました。なぜそんな議論を持ち込んだのかといえば、西田と田辺の称える「弁証法」のうちに、〈形〉と〈型〉の関係についての貴重な見解が含まれている、ということが分かっていたからです。

「弁証法」とは何か。西田・田辺が、それぞれ「弁証法」と称するものの実体は、いかなるものか。そういう問題には、ここでは立ち入りません。私が彼らの「弁証法」から汲み取りたいと思った教えを、一点だけ挙げます。それは、国家に代表される社会の基盤から、旧来の因襲を打ち破る個人の創意が生まれる、という点です。昔からよく用いられる言い回しを借りるなら、「無からの創造」が成立する、という事態です。二人とも、このことを説明するための論理的ツールとして、「弁証法」を利用しています。というのも、社会変革つまり革命が惹き起こされる条件は、「矛盾」との闘いにあるというのが当時の常識ですから、創造する自由は、矛盾対立の弁証法なしには説明できないことになるわけです。

『風景の論理』を読み込んだ方なら、上の問題は、原風景から表現的風景がいかにして成立するか、という問題に置き換えられていることが、理解されると思います。「原風景」は、社会にそなわる〈型〉。その中から個人の創意によって、「表現的風景」の新しい〈形〉が生まれてくる。いま考えるに、〈型〉から〈形〉への移行――むろん、その逆の方向もあります――には、何の「矛盾」もありません。ということなら、〈型〉と〈形〉が共存しながら、たがいに移行し合う関係を説明するのに、弁証法の出る幕はない、ということになるはずです。しかし、最初の著書にとりかかった2000年代当時、私の頭の中は、西田や田辺はもとより、和辻哲郎、九鬼周造、三木清、といった日本人哲学者の業績を省みることに追われていました。彼らの知的遺産の中から、何を今日に活かすことができるか。その問いに対する答えが、「形の論理」(当時の表記)であるということに気づいたわけです。ところで、現在の私であれば、〈かたちの論理〉を弁証法から切り離して扱うことができます。しかし、戦前の日本哲学は、「弁証法にあらざれば、哲学にあらず」(梅原猛のコメント)とまで評された、弁証法全盛の時代。当時の日本哲学を代表する西田や田辺はもとより、「形の論理」を目標に掲げる三木清までが、「弁証法」を金科玉条に挙げていたことから、「形の論理」に弁証法を結びつけずにすまなかったというわけです。

それ以後、〈かたちの論理〉について私が書くものの中に、「弁証法」は登場しません。弁証法は、形而上学を完成させた西洋世界に必須の思考のツールであることは間違いないけれども、西洋〈外〉の世界には妥当しない思考法です。弁証法と心中しかねない西洋哲学信奉者が大勢いる現在の日本。その連中が聞いたら、卒倒しかねない私の言い分。それを裏づけるためにこそ、自身の手で〈かたちの論理〉を完成させなければならないのです。

第一著作『風景の論理』執筆中の試行錯誤を経て、私は〈かたちの論理〉の基本構想に到達しました。それ以後の研究を支える主柱が出来上がったことになります。三木清が日本人哲学者としてはじめて掲げた目標が、三木や西田とはまったく違った角度から具体化され、追求されてゆくことになります。「まったく違った角度」というのは、どういうことでしょうか。彼らは、近代の日本人研究者として当然のことながら、哲学理論のモデルを西洋に仰ぎ、舶来の手本をなぞる仕方で、そこに自分のアイディアを盛り込むという戦略を取らざるをえませんでした。三木がお手本に選んだのは、カント。とりわけ、第三批判と呼ばれる『判断力批判』に登場する「構想力」という概念でした。その企てがどこまで進展したか、どれだけの成果を上げたかは、遺著となった『構想力の論理』によって窺うしかありません。本人の目論んだ「形の論理」は、仕上がりませんでした。彼の挫折した地点から、企図を再開することが、後に続く者の務めとなるはずです。

『風景の論理』は、日本人の生きる世界で風景がどのように生まれ、変化してゆくか、をあとづける試みでした。その手続きをつうじて、風景には相対的に変わらない面と変わりやすい面との両方があるということに気づきます。変わりにくい面を〈型〉、変わりやすい面を〈形〉として呼び分けることによって、われわれの生きる世界の姿を、〈型〉と〈形〉の関係として描き出す道が開かれる。これこそ自分が求める〈かたちの論理〉ではないか――パリ留学(2002年)を途中にはさんで、20世紀末から21世紀初頭の7,8年間に、この考えが熟成したように思い返されます。

ということになると、作戦を一から立て直さなければなりません。〈型〉と〈形〉は漢字ですが、〈かた〉と〈かたち〉は、日本語として区別される。二つの語の区別に相当する概念上の区別は、中国にも西洋にもありません。それは当然のことであって、日本人が〈かたち〉から〈かた〉を区別する世界に生きているのに対して、西洋の人々はそういう区別が立てられない世界に生きているのです。カントや他の哲学者の思索は、もちろん〈かたち〉と〈かた〉の関係を考えるうえで、何らかの参考になるでしょう。しかし、日本語で哲学する者が、まず手がけなければならないのは、自らの生きる世界の意味を、その実質に即して明らかにすることではないか。戦前の日本哲学を代表する西田と三木。この二人が見落とした足元の現実を見直すところから、私の風土学の歩みが始まりました。今日の講義は、ここまでとします。

〈かたち〉と〈かた〉

猛:三木清が、カントの「構想力」を手がかりに考えようとした「形の論理」を、先生は、新たに〈かたち〉と〈かた〉の関係から考え直そうとした。そんなふうに要約しても、間違っていないでしょうか。

直:そのとおり、簡潔で的確な要約です。

中:こちらがちゃんと理解できているかどうか、自信がないのですが、『風景の論理』で使用されていた「弁証法」という言葉を、それ以後は使われなくなった。それは、〈かたち〉と〈かた〉の関係を説明するのに、弁証法を用いる必要はない、というか、弁証法では説明できないということでしょうか。

直:まったくそのとおりで、風景の経験を説明するのに、西洋起源の弁証法は役に立たない。この認識に立ってから、自分なりの〈かたちの論理〉が、大きな目標として前方に現れてきたわけです。

猛:〈かたち〉も〈かた〉も日本語であって、西洋にはこの二つを区別する考えがないと言われた。ということは、〈かたちの論理〉は、日本人が日本語で考えるための論理だということになりますね。そうじゃありませんか。

直:そのとおり。日本人が日本語で考えるかぎり、〈かたちの論理〉に従わないわけにはいかない、ということです。

猛:その考え方に疑問があります。哲学における「論理」は、日本人だけでなくあらゆる国の人間が哲学するうえで、従わなければならない思考の枠組みだと考えられます。日本人だけに通用する特殊な論理なんてものは、普遍的な意義をもたないことになるのではないでしょうか。

直:君らしいもっともな反論ですが、日本人の考え方を表す〈かたちの論理〉は、排他的に日本人だけに当てはまる論理というものではありません。それが日本発であっても、他の世界にそれなりに適用できる普遍性をもつ論理であることは妨げられません。事情は、古代ギリシアに発した弁証法が、西洋世界を越えて全世界で認められる論理になったのと似ています。どちらも元来〈特殊〉でありながら、〈普遍〉に開かれているという点では、共通しています。

中:特殊でありながら普遍であるというのは、分かったような、分からないような…… 何か参考になる例を挙げていただけると助かります。

直:弁証法の世界とは対照的な〈型の文化〉を例に挙げましょう。弁証法は、勝ち負けを競う闘争の世界で必要とされる論理、いわば〈闘争の論理〉です。それに対して、中世以後の日本社会は、もちろん現実に闘争は盛んにおこなわれているけれども、平和な関係を開く〈調和の論理〉を文化として発展させた。茶の湯や連歌の例をとっても、一つの場を占める主と客とは、たがいに道を極めようとするパートナーの関係。それは、〈かたち〉から〈かた〉が生まれ、〈かた〉が〈かたち〉を導く、という〈かたちの論理〉そのものです。そこに矛盾対立を前提する弁証法の出る幕はありません。

中:その例は、よく分かります。闘争が表立つ西洋と、調和を求める日本とでは、必要とされる論理が異なる、という事情も理解できます。ただし、そのどちらがより普遍的かと言われると、答えにくい気がします。

直:どちらも、それ自体として特殊であって、普遍ではありません。どちらか一方をとれば、他は不要になるというような、二者択一の関係はありえません。

猛:僕が勉強してきた西洋哲学では、論理には、それでもってすべてを覆う普遍妥当性がなければならない、とされてきました。そういう常識は、当たっていないということでしょうか。

直:たとえば、ヘーゲルが弁証法によって全世界を覆うことができるとしたような「普遍妥当性」は、成立しないと私は考えます。ヘーゲルは、自己を中心とする特殊な環境を世界そのものに見立て、自らの論理が妥当しない〈外部〉を考えなかった。私はこの点を、『風景の論理』の終章で、すでに指摘しています。

中:いま言われたことを自分なりに受けとめると、〈かたちの論理〉は、日本の伝統的な〈型の文化〉に認められる。それは、けっして普遍的なものではなく、特殊である。けれども、そういう特殊なものでありながら、何らか普遍性につうじる部分がある、と。そんなふうに受けとめたのですが、間違っていないでしょうか。

直:ブラヴォー!そのとおり。こちらの言いたいことを、見事に代弁してくれましたね。

猛:僕の方は、中道さんのようにスッキリとは行きません。日本的な〈かたちの論理〉が、どういう点で普遍性をもちうるのかについて、もっと納得できる材料を提供してほしいと思います。

直:そう言われることも、もっともです。続きの話は次回にするとして、〈かたちの論理〉を「日本的」とされたことに対して、少なくとも中国を含めた東アジア文化圏の思考様式として考える必要があるということだけ、ここで指摘しておきます。例えば、西田幾多郎は、東洋文化の底に潜む「形なきものの形」や「声なきものの声」に心を傾けていました(『働くものから見るものへ』「序」)。三木清にも、同様の述懐があります(『構想力の論理』「序」)。『老子』などへの目配りがあったにもかかわらず、西洋哲学の徒である彼らは、東洋思想に対して開かれていませんでした。そういう限界を突破することから、〈かたちの論理〉の次のステップが始まります。

この記事へのコメントはありません。