テーマの検討

直言先生:前回の対話で最後に申し上げたように、新シリーズのテーマが決まりません。どうしたらよいか、困っています。これまで取り上げたことのあるテーマを焼き直すか、新しいテーマにチャレンジするか。

猛志君:それって、『どうする家康』みたいですね。桶狭間の合戦の後、それまでどおり今川方について織田信長と戦うか、それとも織田方に寝返って今川と敵対するか。

直:ほう、君は大河ドラマを見ているのですか。で、家康はどうしましたか。

猛:三河土着の家臣団の意見を聞き入れて、織田方に寝返りしました。

直:そうすることで、今川に支配されていた三河の国をわがものにした、ということですね。この私も、家康を見習いたいわけではないが、対話仲間の君や中道さんの意見を聞いて、テーマが決められたらいいなあ、とそんな心境です。

中道さん:これは、先生らしくもない気弱なご発言。これまでどおり、ご自分の考えでテーマをお決めになったらよろしいのに。猛志君も私も、これまで先生のご提案には、いちども逆らったことがありません。

直:まさにおっしゃるとおり。ですが、自分としても、「〈かたち〉を考える」のシリーズで、「道」という課題を考えついたまではよいとして、そこから〈かたちの論理〉をどう仕上げていけばよいかについて、まだハッキリした見通しがもてない、というのが現状です。そういうエア・ポケットに入ったような状況で、何について対話するのがよいか。ここはひとつ、お二人の方から提案していただけないだろうか。そう考えたのですが、虫がよすぎますか。

猛:そういう事情があるのなら、こちらからテーマを一つ挙げさせていただこうと思います。よろしいでしょうか?

直:どうぞ、何なりとテーマを挙げてください。

猛:では、僕から。それは、先生がどうして哲学をやろうと思い立たれたのか、というきっかけのお話です。前から、それについて伺いたいと思っていました。

直:結構です。〈私はなぜ、いかにして哲学に入門したのか〉というテーマですね。そういう話なら、ためらいなくお引き受けしますが、それだけのテーマでは、一回分の長さにもなるかどうか。一つのシリーズとするには、問題が小さすぎるし、特殊すぎます。

中:それでは、私からもフォローします。猛志君の挙げられたテーマは、先生が哲学を志した理由、動機について知りたい、ということでした。私からは、それに加えて、先生が今日まで、哲学という学問とどのように付き合ってこられたのか。そういう「インテレクチュアル・ヒストリー」を、このさい語っていただくことを希望します。

直:これはまた、話が大がかりになってきましたね。これまでに自分がしてきたことを総括するような、一種の「自分史」。そんなものが、自分に語れるかな……

猛:中道さんに言われて、僕もそれが聞きたかったことに、いま気がつきました。その提案に賛成します。

直:お二人の気持ちは分かるけれども、自分史というのはとても難しい。というのは、単に自分のことだけを語って済ませるわけにはいかないからです。自分が、かつてどんなふうであったか。それを思い出すだけでも、一苦労。しかも、自分史は「歴史」、おのれの体験した時代そのものを語るのでなければ、歴史の名に値しません。

中:自分を語ることと時代を語ること、その二つが一つになって、はじめて「自分史」である。そういうことでしょうか。

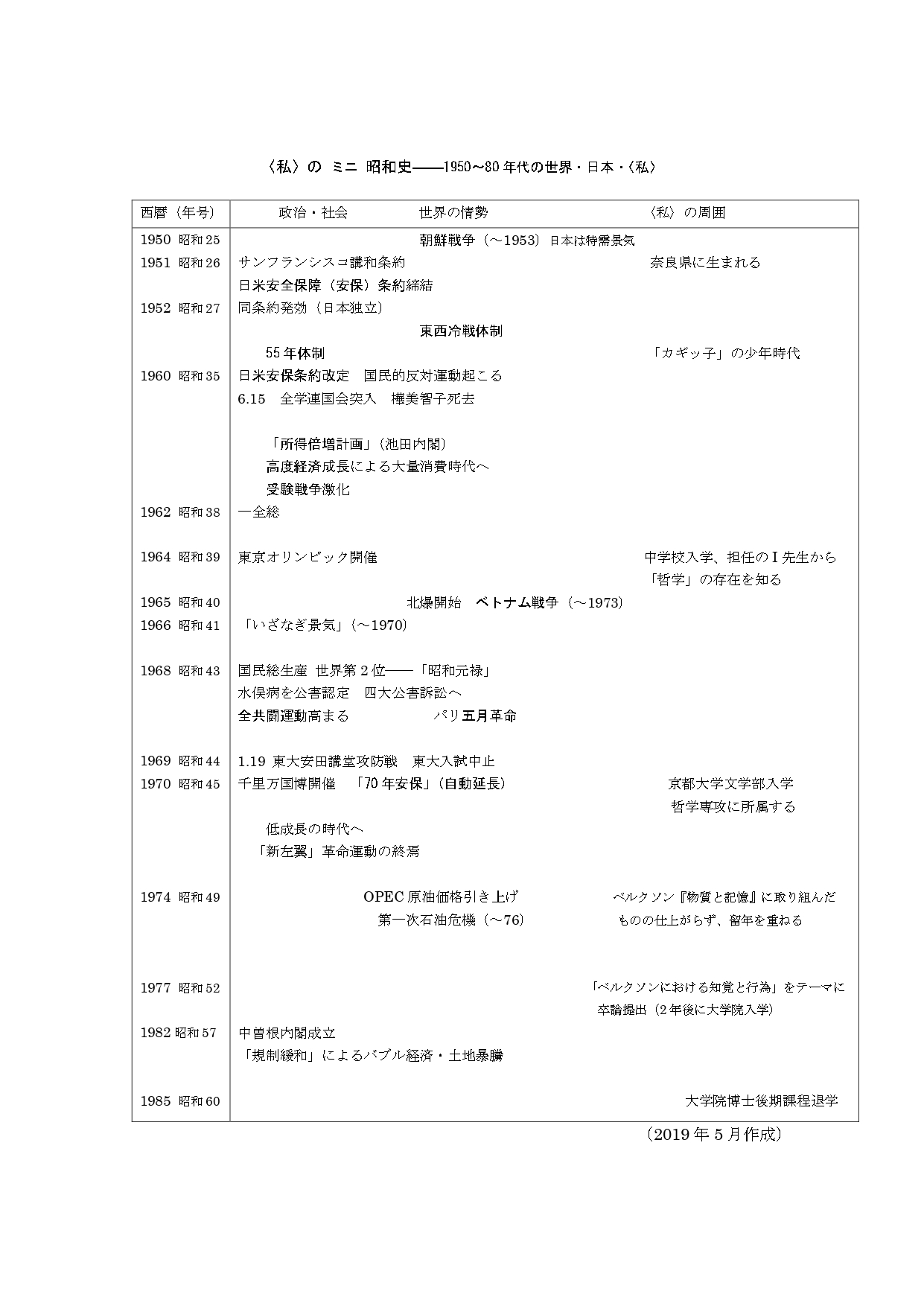

直:そうです。実は、そういう意味の歴史を語ろうとしたことがあります。昔、「環境の倫理」という一般教養の授業の初回に、「環境問題と〈私〉」をテーマとして、〈私〉の生きてきた時代の年表を作成しました。「近代と私」(2021年4月)で紹介しています。それは、世界の動向、国内情勢、〈私〉の周囲、という三つのタテ軸を並べることによって、時代と個人の関係を俯瞰しようとする試みでした。

猛:「環境の倫理」の授業を思い出しました。先生は、新入生を前にして、グローバルな環境問題の進行と個人の生き方とがどう関係しているのかを、年表をもとにして考えさせようとされました。

直:環境問題は、他所事・他人事ではなく、自分自身の生き方とつながっている。そういう意味の「歴史」を考えることから、「環境の倫理」に入っていこうとしたのです。

中:とても興味深いお話です。そういう授業があるのなら、私も潜り込んで聴きたかったと思います。今回、そういうやり方を「環境問題と〈私〉」から、「哲学と〈私〉」に拡げていただけないでしょうか。ぜひお願いします。

直:分かりました。どこまでできるか自信はありませんが、ご要望にお応えして、自分史を語ることに挑んでみましょう。

戦後の出発点

直:近年の私は、哲学が対話であると主張し、エッセイも対話形式を続けてきました。歴史は、哲学と同等かそれ以上に、対話に向けて開かれていると考えます。私が言いたいのは、ここから語る事柄は、自分のモノローグ(独白)ではなく、お二人とのやりとりにしたい、いわゆるインタヴューの形式を取りたいということです。私が体験した個人的な出来事に関して、そのことの意味は何かを、お二人から突っ込んでいただく。そういう形式をとりたいのですが、承知していただけるでしょうか。

中:承知しました。先生と年齢の近い私が質問役をさせていただくことにして、若い猛志君からは、答えられたことに対して、思いきり突っ込んでいただく、そういうやり方で、いかがでしょうか。

猛:それでいいと思います。先生が中道さんとやりとりされる中で、こちらが気になること、分からないことをお訊ねするようにします。

直:要するに、お二人が役割を分担する形で、インタヴューされるということですね。承知しました。よろしくお願いします。

中:それでは、年表を見ながら、いろいろお訊ねしたいと思います。まず「〈私〉の周囲」では、「1951年、奈良県に生まれる」とあります。この年、サンフランシスコ講和条約が結ばれ、敗戦国日本が国際社会に復帰しました。同時にこの年、「日米安全保障条約」(安保条約)が締結され、日米の同盟関係が成立しました。年表では、世界・日本・〈私〉が並べられていますが、この三つの関係をどのように考えられるでしょうか。

直:私の生まれた年に、たまたま戦後日本の復興を象徴する政治的出来事が起こりました。まさしく〈偶然〉というほかありませんが、振り返って俯瞰すると、何かしらの感慨が湧いてこないでもありません。

中:そうおっしゃるのは、戦後がスタートする時期に生まれたという〈偶然〉が、後に哲学の道に進まれたことと関係するということでしょうか。

直:いや、そんな直接的な関係はありません。しいて哲学との「関係」ということを考えるなら、戦後の平和主義・民主主義の教育を受ける環境の中で、哲学に対する関心が目覚めた、という間接的なつながりがあることだけです。

猛:ここで、僕が一番訊きたかった点についてお訊ねします。年表に記された「中学校入学、担任のI先生から「哲学」の存在を知る」。たぶん、これが先生の「哲学」との出会いになると思うのですが、それはどのような出会いだったのでしょうか。

直:これについては、一昨年、同窓会紙に投稿した「人生を決めた出会い」というエッセイの中で書いています(「出会いの人間学」(3)2020年11月)。それと同じことをここで繰り返すのは、気が引けるので、戦後――と言っても、1960年代、もっと限定するなら昭和30年代後半に、池内健次先生を介して哲学と出会ったことの意味に、焦点を絞ってお話したいと思います。

中:戦後の高度経済成長時代のただなかで、哲学との出会いが生じたわけですね。それは、どういう出会いだったのでしょうか。

直:正確に申し上げるなら、それは「哲学との出会い」ではなく、「一人の哲学者との出会い」でした。ということは、私が出会ったのは、抽象的な学問としての「哲学」ではなく、哲学という学問を体現して生きている、池内健次という一人格であったということです。

猛:学問ではなく、人格に出会ったとおっしゃるのは、どういうことでしょうか。もう少し具体的に説明していただけませんか。

直:それを説明するには、先生の人間性を物語る歴史的事実にふれなければなりません。先生ご自身が、まだ中学生であったころの私に、たぶんご自宅で語り明かされた事実を、ここで公にすることを、先生はお許しくださるだろう、と勝手に考えます。それは、先生が哲学の世界に入られるようになった理由が、ご自身の戦争体験にあるという重い事実です。先生は、九州久留米の中学校――旧藩校の明善校――を出て、海軍兵学校に入られた。しかし、海兵卒業後に士官として活躍する前に、太平洋戦争が終わってしまった。その先生が、戦後になって京大哲学科に入学し、カントの哲学を専攻された、と。そういうご自身の過去を、淡々と述懐されたように記憶しますが、お話の内容から、子どもなりに圧倒的な印象を受けました。それはまさしく、〈哲学者との出会い〉でした。

中:戦争中に軍国少年であった池内先生が、敗戦後、哲学を志され、カントの研究に転じられた経緯を伺いました。なぜ、そういう生き方を選ばれたのでしょうか。

直:ご自身と同年代の若者たちの死によって贖(あがな)われた、平和な戦後。悔やんでも悔やみきれない無念とともに、戦後の日本あるいは世界をつくっていくための手がかりを、先生はカントの哲学に求められた。私は、そう解釈しています。

カントと近代原理

猛:その手がかりが、どうしてカントの哲学だったのでしょう。カントでなければならない理由が、もしあったとすれば、それは何でしょうか。僕には非常に気になります。

直:卒論のテーマがカントだった君としては、そこに関心が向かうのは当然でしょうね。私に先生の代弁ができる自信はないけれども、ご本人の言葉を借りて、とりあえず「近代原理」を代表する哲学者だから、と言わせていただきましょう。

猛:「近代原理」ですか。それは、たぶん一言では説明できないような何かでしょうね。それを承知でお訊きしますが、「近代原理」とは、具体的にどういうことなのか。何か分かりやすい例を挙げていただけないでしょうか。

直:「近代原理」がそれ自体として何かということを、短い言葉で言い表すのは、とても難しい。けれど、それが何でないか、という否定的な言い方をするのは簡単です。それは、日本で言えば、明治以後1945年まで続けてきた軍国主義と戦争の過ちを、けっして繰り返さないような生き方、思想を表します。

中:ということは、戦争を惹き起こすのは、近代的でないものの考え方である、ということでしょうか。

直:そうです。「近代的でない」ということは、「前近代」の思考が近代原理を拒否し駆逐するということです。先生は、戦前の日本が辿った軍国主義の道が、そういうものであったことを反省され、戦後の日本が正しく近代原理を取り入れることを願って、カントの研究に打ち込まれた、と私は理解しています。

猛:分かりました。しかし、一つ腑に落ちない点があります。明治維新後の日本は、欧米列強に追いつき追い越そうとして、「近代化」の路線を突き進んできた。その結果が、太平洋戦争の悲劇を生み出した、と先生は言われています。この成り行きからすると、「近代化」と「近代原理」とは両立しない、というか矛盾するような気がするのですが……

直:君のその指摘は、非常に重要なポイントです。われわれが歴史の授業で学ぶ「近代」や「近代化」と、池内先生が明確に示された「近代原理」とは、まったく異なるものです。近代は、西洋が他の世界をおのれの欲望実現の手段として利用する、世界支配の過程として展開しました。しかし、カントやそれに先立つデカルトは、理性の立場を貫くことで、歴史的近代の過ちを克服する道を示した。それが、「近代原理」とされています。

中:いま説明された点に関して、もっと詳しい点をお訊ねしたい気持ちがあります。猛志君なら、なおさらでしょう。しかし、今日の私の役目は、先生が哲学に入門された経緯をお訊きすることです。いま紹介された池内先生との出会いが、決定的に重要であったと。そういう理解で差し支えないでしょうか。

直:ええ、間違いありません。そのうえで申し上げたいのは、〈出会い〉(邂逅)という出来事は、一人の人格との出会いをつうじて、その人の背後に存在する世界と出会うことだということです。言い換えるなら、〈出会い〉は常に二重の構造を具えている、ということを申し上げたいと思います。

猛:「二重の構造」というのは、どういうことですか。先生が池内先生に出会ったことは、同時にその時代の世界と出会ったということである。そういう意味でしょうか。

直:そう、そのとおり。生徒として、先生からいろんなお話を伺い、その生き方にふれながら、先生が経験されてきた時代や社会のありようを窺い知る。そういった体験を重ねるうちに、哲学への関心というよりも、漠然とした憧れが芽生えてきた。そんなふうに言えるかもしれません。

中:「漠然とした憧れ」から、哲学に近づかれたと。そのあたりの事情を、もう少し話していただけませんか。

直:承知しました。ここで、私を哲学に引き寄せた〈出会い〉の意味を考えるうえで、参考になるベルクソンの哲学を引いて、ご説明しましょう。

講義:すべては〈憧れ〉から始まる

20世紀フランスの哲学を代表するベルクソン(1859-1941)。最後の主著『道徳と宗教の二源泉』(1932)の中から、人間の生き方にとって決定的に重要な要因を取り上げて説明します。本のタイトルから、道徳と宗教には、それを生み出す二つの異なる源泉がある、という主張が読みとれます。じっさいそのとおり、ベルクソンは、私たちが生きている世界の道徳・宗教には、まったく起源を異にする二つの力が働いていることを、いろんな具体例によって説き明かしてゆきます。前半で論じられる道徳について言うなら、二つの力というのは、「圧迫」(pression)と「憧れ」(aspiration)――中公『世界の名著』に収録された森口美都男訳では、「熱望」――という、まったく対照的な働きです。「圧迫」は、生物の世界で「本能」と呼ばれるものに相当し、人間世界において「せねばならぬ」という強烈なプレッシャーとなるもの、厳格な掟(おきて)、責務として働く力です。人々は、社会生活をつうじて、そのような圧力に支配され、いわば昆虫の蟻が巣を営み、子孫繁栄に力を尽くすようにして、それぞれの力を集団の維持に捧げて生きるのです。このように各個体に働く圧力の築き上げる全体社会が、「閉じた社会」であり、人間社会における一つのタイプを表します。

これとは対照的なもう一つのタイプを、ベルクソンは「開いた社会」と呼び、それを生み動かす原動力が、「憧れ」であることを明らかにしています。例として、ソクラテスなどギリシアの賢人、キリスト教の聖徒たち、仏教の阿羅漢、こういった人々は、完全な道徳を求める人々に憧れの感情を呼び起こし、圧力によって内へと閉じられる社会を、外へと押し広げ、「開いた社会」を生み出す力を呼び覚ます、とベルクソンは言います。少数の偉大な「開いた魂」が出現することによって、人々のうちに過去になかった新しい創造的な情動が生まれ、それが社会全体を変えるきっかけになる。この働きが、「エラン・ダムール」(愛の躍動)という有名な言葉で要約されています。

二つの社会の区別は、理念的なものであり、実際には完全に「閉じた社会」も、純粋に「開いた社会」もなく、二つの要素が入り混じった中間状態、閉じたものと開いたものの〈あいだ〉だけが存在します。社会が「閉じたもの」と「開いたもの」の中間であるということは、われわれ個人もまた、双方のいずれかではなく、いずれにもかかわる中間的な水準に位置して、生きているということです。私たちの誰しも、ソクラテスのような道徳的偉人ではないけれども、まったく自由をもたない奴隷のような存在でもない。そのどちらでもないけれども、どちらでもありうる、といった中間的な存在です。中学校に入学したばかりの私を、たまたま「開いたもの」の方に招き寄せる人格と出会い、上に説明したような「憧れ」を抱いたことから、哲学の道を選んだ。これが、「人生を決めた出会い」であったことの次第は、先に引いた一文に記したとおりです。

60年代の空気

中:恩師との出会いが、哲学を選ぶきっかけになった。先生はその事実を、ただいまの講義の中で、ベルクソンの『道徳と宗教の二源泉』に結びつけて説明されました。

直:そう、60年近く前に遡るその出会いが、いま振り返ってみると、自分に「エラン・ヴィタール」(生の躍動)を惹き起こした、というお話です。

猛:そういう経験をしたことのない僕には、失礼ながら、「?」という感じです。大学に進学して、特に心惹かれるような学問との出会いもなかった僕は、現在のややこしい世界が、どうしてそうなっているのかを知りたいという動機から、哲学を選びました。

中:少し前に先生は、出会いが「二重の構造」になっている、ということをおっしゃいました。いま猛志君が言われたことから考えついたのですが、池内先生との出会いと重なる60年代の世界との出会いは、どういうものだったのでしょうか。それをお話しいただけないでしょうか。

直:60年代は、年表にも記したとおり、戦後日本の高度経済成長期。モノがロクになかった貧しい時期を脱して、豊かさの恩恵に浴する実感が、生まれてきた時代です。私と数年違いの中道さんにも、そういう体験があったのではありませんか。

中:まさにおっしゃるとおり。今年、テレビ放送が始まってから60年だそうですが、私がまだ小学生のときに開催された東京オリンピックのカラー放送は、鮮烈な印象でした。

直:中学校に入学した1964年当時、私が観たのは白黒の中継でした。それからわずかの時間で、カラー・テレビが全国に普及した事実は、技術の発達と経済成長とが歩調を揃えた戦後日本の姿を代表しています。

中:そういう戦後の社会に育った若者が、哲学に目を向けるようになったのは、どうしてでしょうか。

直:若者なら誰もが感じるような、社会的矛盾に直面したからです。年表で言うと、「高度経済成長」は、国際的には「日米安保体制」、国内では「受験戦争」や「公害問題」と根本で結びついています。さまざまな負の側面を代償として得られた偽りの豊かさに、ガマンがならない。そういう不満が、当時、若者の心に渦巻いていました。

猛:ときたま、昔の学生運動の映像を目にすることがあります。「新左翼」とか「全共闘」という名で呼ばれた学生運動は、哲学に関係があったのですか。

直:哲学との関係を訊かれると、なかなか答えにくい。「関係がなかった」というよりは、「あった」と答える方が、事実に近いと思います。ただし、その関係は、哲学に接近すると同時に、哲学に反発して遠ざかる、といった二つの面を表しています。

中:私が先生よりも数年遅く大学に入ったころ、学生運動は下火になっていたように記憶しています。学生運動に哲学的な面があったとすれば、それはどういうものでしょう。

直:世界の現状に対する「異議申し立て」(プロテスト)が、それだと考えます。西洋中心の世界が展開した近代。その近代のシステム全般がダメだ、とまっさきに「ノー」を突きつけたのが、若者たち。その抗議の意志が、いちばんハッキリした形で表明されたのが、全共闘運動だと考えられます。

猛:全共闘運動が世界的に盛り上がった60年代末、哲学の世界では「ポストモダン」の思想が登場してきたとされています。学生運動と哲学との関係を、先生はどう考えられているのですか。

直:さっき「二つの面」と言ったように、たがいに接近する面と背き合う面、両方を含んだ関係がありました。学生運動が哲学から刺激を受ける一方、その哲学が学生運動を力づけるというような、たがいに影響を与え合うような面がありました。

中:来日したサルトルの活躍などが、そうした例でしょうか。「たがいに背き合う面」とおっしゃるのは、どういう点でしょうか。

直:以前、「哲学に何ができるか」(2022年3月)で述べたとおり、哲学は、現実世界に革命を起こすといった〈実践〉から距離をとります。〈実践〉ではなく、〈理論〉に踏みとどまるのが、哲学の立場です。社会の変革をめざす学生運動は、そういう哲学から理論を学ぶことはあっても、革命に向けた実践という地点で、哲学と訣別することになる。それが、哲学にとっての限界なのです。

猛:すると先生は、そういう「限界」を承知しながら、あえて哲学の道に進まれた。そういうことになるのでしょうか。

〈中間派〉のゆくえ

直:「近代と私」(2022年4月)では、当時の学生を、ⓐ反体制派、ⓑ体制順応派、ⓒ中間派という三つのタイプに分けました。ⓐは、言うまでもなく、全共闘系の学生。しかし、学生の大半は、そういう「過激派」から距離をとるⓑのタイプ。このどちらでもない、という文字どおり〈あいだに立つ〉のがⓒ。私自身は、顧みて中間的なⓒでした。それが、私を哲学に誘ったというか、引きとどめた理由であると思います。

猛:「反体制」と「体制順応」の中間というのは、具体的に言うと、どういう行き方ですか。「中間派」として哲学を選んだことに、どういう意味があったのですか。

直:街頭に出てデモ行進し、機動隊と衝突する、といった直接行動をとらない。その反対に、真面目に授業に出て単位を揃え、無事卒業する、ということもない。「中間派」というのは、さしあたり、ⓐもⓑも否定するという「両否」――もちろん当時、そんな言い方は知りませんでしたが――の位置に立つということです。

中:自分の理解に自信はありませんが、山内先生の「即の論理」は、「両否」から「両是」に転換する、というのがポイントだったと思います。それで行くなら、ⓐもⓑも両方認めるという筋道になるのではないでしょうか。

直:ご指摘の「即の論理」では、「両否」即「両是」となる転換によって、「空」の地平が開かれるとされています。中道さんは、難しい論理のツボを心得ておられる。感心しました。

中:恐れ入ります。しかし、革命を唱える左翼の学生、体制に無批判的な学生、そのどちらも認めない、ということはよいとして、そこからどういう〈中間〉の道が開かれるのか、ということが問題です。

直:半世紀前の自分にとって、最大の急所を突かれました。答えと言えるかどうか――私の場合、何もできないし、何もしない、というのが一つの答えでした。

猛:失礼ですが、「何もできない」というのは、気分としては分かるけど、「何もしない」ということが可能でしょうか。僕には理解できません。

直:それが当然でしょう。7年間も在籍して留年を重ねた私が、「ゲバ学生」ではなかったことを知って、怪訝(けげん)な表情を浮かべる相手に向って、こちらから発する一言は、「昼寝をしていました」というもの。猛志君、これで納得されますか。

猛:「昼寝」ですか。何だか分かったような、分からないような……

中:先生と年代の近い私には、何となく分かるような気がします。昔、古文の授業で習った『徒然草』の「つれづれ」という言葉。何かしたいのに何もできない、という「ものぐるほしい」思いのことだ、と教わりました。そういう「つれづれ」の感じに近いのではありませんか。

直:そうかもしれません。学部生のあいだ、私は出口の見えない真っ暗なトンネルの中をさまよいながら生きていました。「何もしなかった」「昼寝をしていた」というのは、そういう暗闇の中にいたということで、振り返って、それ以外の表現で、その状態を言い表すことはできないのです。

中:「トンネルの中の学生生活」と、かつてのご自身を総括されました。そこから、どのように脱出されたのかは、次回のインタヴューで伺うことにさせていただきます。

直:そうですか。でも、こんな話が続くかなあ。

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kioka/kioka-tetsugaku.jp/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/functions.php on line 699

3月21日の自分史を拝読いたしました。東大寺学園の池内先生との出会いが哲学を志すきっかけになった話や出会いには二重の構造があって

その人とその背景というか世界に出会うということが印象にのこりました。この自分史も3人の対話の形でとても読みやすいです。3人の主人公の

猛と中のやりとりに直が割って入り つぎに中と直のやりとりに猛が割って入り 猛と直のやり取りに中が割って入りと

直が先生自身であるのに対話の中では直も中も猛も主体になって順繰りに対話が展開されていきます。対話を通じて昔の思い出や出来事がが時空をこえて鮮やかによみがえる。

世界に出会い また思い出すことで世界に出会いなおす あるいは世界に出会いなおすことで思い出すどちらかよくわかりませんが

ここにまた時空を超えていく 邂逅 の瞬間があるのですね。先生に昔習っていた授業が当時の大きな張りのある声も板書も姿も鮮やかに思い出されます。

自分史の続きを楽しみにしております。拝

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kioka/kioka-tetsugaku.jp/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/functions.php on line 699

豪傑君からメッセージを頂戴したことは、たいへんありがたい。対話の肝は、〈二人対話〉から〈三人対話〉に移行すること――その逆もあり――だから、このさい三人目の「洋学紳士」(?)が参加してくれることを期待します(三人の役回りについては、中江兆民『三酔人経綸問答』岩波文庫、をご参照あれ)。この点について、本サイト「研究実績」のページに、「〈二〉と〈三〉のあいだ――対話の意義」が収録されているので、関心がおありの向きはお読みください。対話のシリーズでは、「直」が70代、「中」が60代、「猛」が20代、と年齢が分かれ、当然のこととして、それぞれの立場も考え方も違っています。一昨年の東京五輪にしても、それしか知らない「猛」と、1964年開催の最初の東京大会に立ち会った「直」「中」とでは、見方が大きく異なってきます。三人が対話することの意義は、一つのトピックについて異なる視点から多様な意見が出され、対話の輪がどこまでも広がる可能性を表すことにあります。〈教師-生徒〉の想い出話だけでは、対話が内に閉じられ、外へと拡がらないのです。

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kioka/kioka-tetsugaku.jp/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/functions.php on line 699

なるほど 対話の意義は外に拡がることが重要なのですね。中学校に入学したばかりの先生を、たまたま「開いたもの」の方に招き寄せる人格と出会い、上に説明したような「憧れ」を抱いたことから、哲学の道を選んだ。これが、「人生を決めた出会い」であった これが哲学の語源の知を愛すること=フィロソフィー

につながる 池内先生が東大寺学園に赴任された時の担任にちょうどめぐりあった 今から振り返れば不思議な めぐり合わせというか 出会い これを後から考えたら縁というものなのでしょうか? 今の大人も含めて子供たちも やはりこうした憧れを抱ける 大いなる人格を備えた人物なり魂を揺さぶる本に出合う必要がありますね。そして出会いには二重の構造があってその背景に60年代の時代があるということですね。60年代のオリンピックのあとにうまれたものとしてはその当時の雰囲気は話で理解する程度ですが そのなかで 南海先生は昼寝をされて じつはこれは 次に来る時代を待っていた ということではないでしょうか? 待てば海路の日和あり 最近この 待ち について考えることがおおいものです。