自分史に挑む(2)――トンネル脱出へ

戦後民主主義再考

中道さん:前回の最後、先生から「トンネルの中の学生生活」というお話をいただきました。インタヴューのテーマとしては、そのつづき、つまりどのようにしてトンネルから脱け出したのか、脱け出した後はどうなったか、をお話しいただきたいと思います。そういう入り方で、よろしいでしょうか。

直言先生:結構ですが、その話題に入る前に、お二人から前回お話しした内容についての感想など、コメントを頂戴できれば、ありがたく思います。

中:かしこまりました。では私から、というより、この対話シリーズを読んでいる私の知人がこちらに洩らした、少し辛口の意見をご紹介したいと思います。この方は、先生や私よりも年上で、八〇代半ば、終戦の年に小学生だったという方です。

直:そうですか。ということは、年齢的には池内先生と私との中間ぐらい、ということになりますね。どういう意見でしょうか。

中:その方がおっしゃるには、それまで軍国主義を鼓吹していた学校の先生が、敗戦と同時にコロッと立場を変え、民主主義者になった。まさに一夜にして、言うことが右から左へと百八十度転換した。その豹変ぶりに接して、大人は信用できないと思ったことが、その方の原体験だそうです。

猛志君:僕も、子ども時代に戦争を体験したというお年寄りから、同じような話を聞かされたことがあります。その人は、日本の戦後民主主義など信用できない、いつまた元の軍国主義に戻るか分かったものではない、とつよい口調でおっしゃいました。

直:戦前回帰、「右傾化」の動きは、戦後の77年間、ずっと続いてきましたから、その方が戦後民主主義に対する疑問を口に出される気持ちは、解らないではありません。

猛:先生は、それに対してどう考えられますか。前回のお話では、先生の恩師は、戦前の日本への反省から、戦後の民主主義を支持され、それを推し進める力としてカント哲学を研究された。先生は、その姿に憧れて、哲学を志望されたわけですね。

直:そう、そのとおり。「戦後民主主義」が、敗戦国日本を平和国家に転換する切り札として掲げられ、戦後の社会をリードしたことに間違いありません。昭和30年代、学校教育の現場でも、政治の世界でも、それに表立って反対する空気はなかったというのが、私の子ども時代の印象です。

中:お話に水を差すようで恐縮ですが、戦後(1955年)、保守勢力が結集してつくった自民党結党のスローガンは「改憲」、第九条を柱とする日本国憲法を改正して、自前の軍隊をもつ国をめざすということでした。

直:ご指摘のとおりですが、改憲が社会のトレンドとなることはありえない空気が、私の育った1960年代の特色です。中学生の頃、山田宗睦『危険な思想家』(1965年)が光文社カッパブックスから刊行され、ベストセラーになった。戦後民主主義を擁護する立場から、当時目についた反動的な思想家を、片っ端から槍玉に挙げていく、といった内容の本でした。数百万人規模の国民が、安保反対のデモに参加した、「60年安保」の時代ならではの現象です。

中:先生は、そういう時代に平和主義・民主主義の教育を受けて成長され、池内先生の人格と出会われた。とすると、先生ご自身は「進歩派」というか、「左寄り」の考えに近づかれたのではないか、と思われるのですが。

直:ええ、そのとおりです。ですが、戦前回帰的な保守主義には背を向けたとしても、その反対極としての左翼勢力にコミットする気にもなれない。言って見れば、「中途半端な進歩派」いうところが、若い頃からの定位置であったように思われます。このあたり、猛志君から鋭いツッコミがありそうですね。

猛:まさにその点が、僕には前回からモヤモヤしていたところです。先生は、当時の学生の立場を、ⓐ反体制派、ⓑ体制順応派、ⓒ中間派という三つのタイプに分けられ、ご自分はⓒの「中間派」だとされた。それは、戦後の政治で言うと、保守としての「右」でも革新としての「左」でもない中道勢力、ということになるのか。「何もできない」とおっしゃった当時の心境は、どうもそういうことではないような気がするのですが、「中間派」であるということの意味が、僕にはもう一つピンときません。

トンネル脱出へ

直:私の言う「中間派」は、政治の世界で「中道勢力」と称されるものとは、まったく関係がありません――中道さんを前にして、こういうのも何ですが。これは一つの喩えですが、「哲学とは何か」を訊かれたとき、私がいちばん簡単な答えとして挙げるのは、「99人が右に行くとき、一人だけ左を選ぶ」ことです。

猛:その答えは、「他人に同調することなく、わが道を行く」ということじゃありませんか。ガンコ、へそ曲がり、というのと同じように聞こえます。

直:そういう受けとめ方もできるでしょう。ただ、こういうことを付け加えたい。最初は一人だけだった「左」が、一転して多数派になるというようなことが、世間ではよくある。最近で言えば、感染禍に際してマスクを着用するか外すか、という国民の選択が、その種の事例と言えます。マスクを着用せよという同調圧力が、逆にマスク不着用の方向に転じる、といったことが、日本社会ではふつうに起こります。先ほど言った「一人だけ…」ということの真意は、絶対に多数派にならないということです。「反体制派」でも「体制順応派」でもない「中間派」であるということは、他人に同調しない「へそ曲がり」の位置をとり続けるということです。

猛:フーン、それが先生にとっては、哲学の立ち位置になるわけですね。なるほど。

中:ここでお訊きしたいのは、そういう単独者的なポジションをとることと、「真っ暗なトンネルの中」で学生生活を送った、とされることとの関連についてです。トンネルの中にいることと、中間派であることとは、先生にとって同じ意味のことなのですか。

直:その関連は、私の場合にだけあてはまることであって、一般化することはできません。個人的な事情を申せば、まともな受験勉強をすることなく、大学に入ってしまった。そこから来る劣等コンプレックスに、手足を縛られることがなければ、もう少し自由闊達な学生生活を送ることができたかもしれない、そう思います。

中:そういう個人的な事情と「中間」の位置というのは、どうつながるのですか。コンプレックスが働いて、「何もできなかった」ということと、中間派として生きること。この二つが、どう結びつくのか、私のような凡人にとっては難解です。

直:そうでしょうね。実のところ、自分自身にもよく分かりません。ちなみに、AとBとの中間というのは、AとBを足して二で割るとか、両方のバランスをとるとかいったことではありません。AでもなくBでもない、という否定を貫くことが、私にとっては中間のあり方なのです。

中:それは、まさに山内先生の言われた「両非」そのものですね。でも、そういう二重否定から二重肯定に転じるのが、「中の論理」であるということなら、先生としては、いつまでもトンネルの中にとどまるわけにはいきませんし、どうにかしてトンネルの外に出なければならない。どういうふうに、それを果たされたのですか。

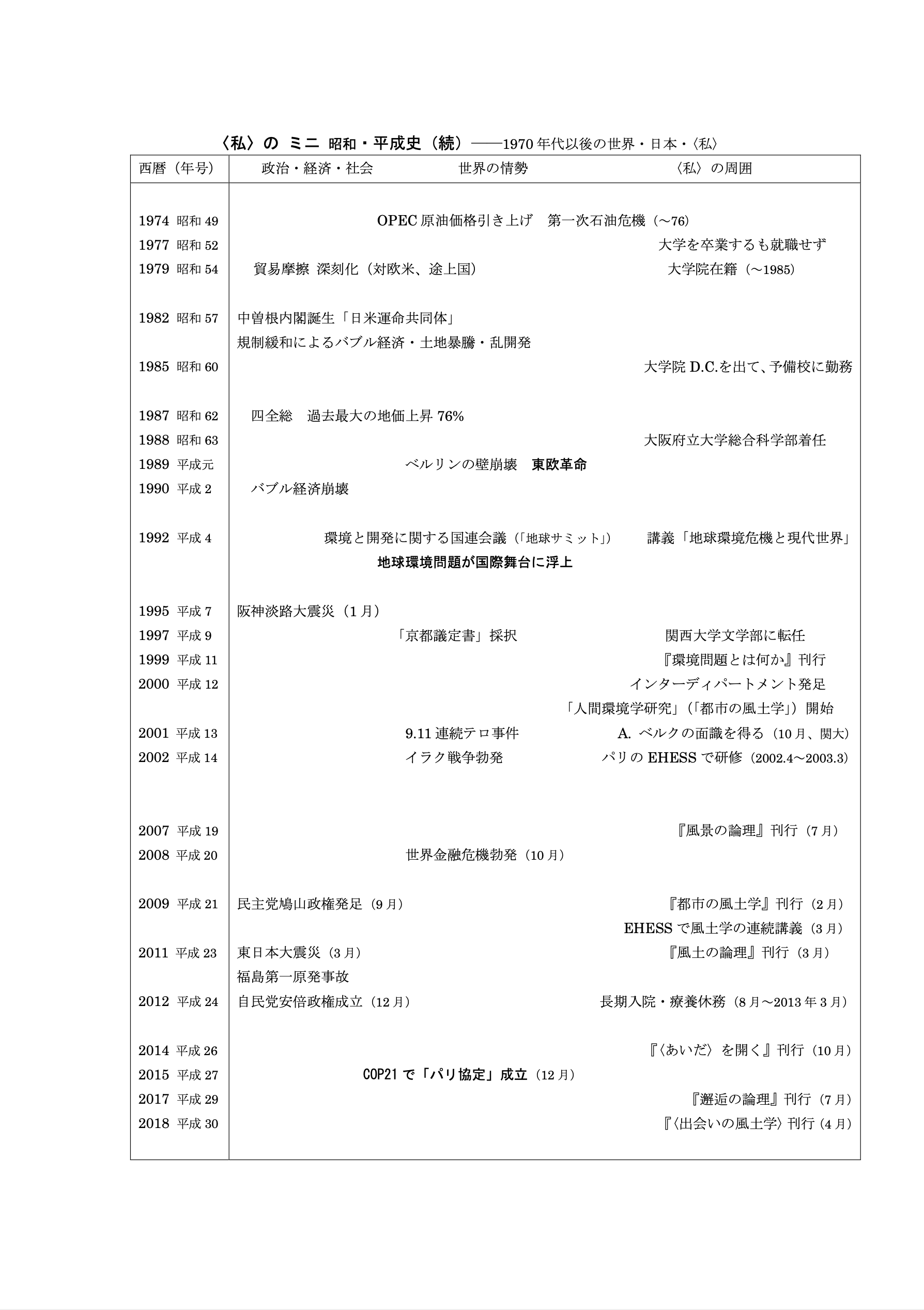

直:7年かけて大学を卒業するさい、卒業論文の制作に苦労したことの顛末は、以前のエッセイ(「近代と私」2021年4月)で書きました。卒業後は、フリーターと言えば聞こえはよいが、家庭教師などのアルバイトで生計を立てる、その日暮らし。ふつうの社会人ではなく、一種の「浪人」でした。ここで、前回の「私のミニ昭和史」の続きとなる年表を挙げることにします。

中:そんなエピソードは、こちらの年表には書かれていません。1979年の記事に、「大学院在籍」(~1985)とありますが、卒業の2年後に大学院に入学されたのですね。それには、きっかけがありましたか。

直:ありました。哲学への入門と同じく、ここにも〈出会い〉――このたびは一人の女性との――が関係しています。詳細を省いて申し上げるなら、一人前の人間として立つために、中途で放り出した格好の学業を再開しなければいけない、と考えたことが、院入学のきっかけでした。

猛:年表を見て、いろいろ疑問が湧いてきました。一つは、何で7年もかかって学部を卒業されたのか。しかも、卒業してすぐ大学院に進まず、2年後に入学することになったのは、どうしてか。それに大学院でも、M(修士課程)とD(博士課程)、合計6年も在籍されたのは、なぜか。何か世界の動きと関係があるのですか。

直:「ある」と言いたいところだが、関係は全然ありません、少なくとも主観的には。20代後半から30代半ばまでの私は、世の中の動きに対してどうこうするというのではなく、ひたすら自分自身の居場所、ポジションを見つけることに汲々として、社会的な関心を拡げることがないまま、内向きの生活を送りました。

オタクの時代

中:先生とそんなに年齢差のない私にとって、「内向きの生活」という言い方をされたことが、気になります。というのも、私自身、「オタク」がブーム化したような1980年代に、青年時代を送ったからです。先生は、「オタク」をどう見ておられましたか。

直:年表では、1979年の「貿易摩擦 深刻化(対欧米、途上国)」から、1987年の「四全総 過去最大の地価上昇76%」まで、国内の目につく出来事だけを挙げています。これは、環境問題の経緯を辿るという趣旨から、トピックを拾い上げて並べたにすぎません。そのときの日本人、とりわけ私を含めた若い世代の精神状態には、まったく指一本ふれない記述です。

中:ということは、その時代――80年代以降――を年表にはない言葉で表現できる、ということでしょうか。それは、どういう言い方になるでしょうか。

直:「オタクの時代」です。同時にそれは、社会学者上野千鶴子の書いた『〈私〉探しゲーム――欲望私民社会論』(ちくま学芸文庫、1992年)の題名を借りるなら、「私探しの時代」です。この二つは、私にとっては、同じことを意味します。

猛:先生、さっきの僕の質問に対する答えは、どうなったのですか。それとも、いまおっしゃったこと、「オタク」と「私探し」が同じことであるというのが、答えになるということですか。

直:そうです。大学で留年を重ねたこと、大学院の修士論文が不合格になったことなどの主因は、私の勉強不足、無能力にあるとしても、決断を先送りしてズルズルと日を送るような習慣は、あの時代に特徴的な「私探し」から来たものだと思われます。

猛:そうだとしても、「オタク」のマニアックな生き方と「私探し」とが、同じ意味をもつと言えるのでしょうか。僕には、よく判りません。

直:前回の対話の最後に、当時の私が「何もできなかった」ことに加えて、「何もしなかった」と説明したことを覚えていますか。君が、「何もしない」ということは、理解できないと言ったのに対して、中道さんは、それが「つれづれ」ということではないか、というふうに理解を示された。

中:そうでした。何かしたいと思いながら、何もできないという「ものぐるほしい」心の状態こそが、「つれづれ」であるというようなことを、たしか唐木順三の本から教わったような記憶があります。

直:そういう「つれづれ」において、「何もしない」あり方を維持するか、それには耐えられないから、いわば無気力の反動のように、何か一つトリヴィアルな対象に関心を向けて、マニアックに欲望を充たす。これが、「オタク」の正体である、と私は考えています。「自分はどう生きたらよいのか」をテーマとして考えることが、「自分探し」だとすれば、その答えが見つからない時点で、自分はこれのために生きていると言いたいような、小さな目標、「サブカルチュア」に関心を転じる。それが、「オタク」ではありませんか。そう考えたなら、「私探し」と「オタク」とは、たがいに裏表の関係である、そう言えるのではありませんか。

中:「オタク」と「私探し」とは、同じ根っこから生まれたものだということですね。しかし、80年代の若者が、なぜそういう生き方を選んだのか、自分もかつてその一員でありながら、これまでよく考えたことがありませんでした。

直:真面目な社会人として生きる道を選ばれた中道さんだったら、そうでしょうね。私自身は、60年代に少年時代を送った「安保世代」であると自認しています。それより遅れて、社会の中心に登場してきた世代が、内向的なミーイズム、オタクに行き着いた次第を、「世代」論の問題として歴史的に考えてみます。

講義:「時代」と「世代」

〈父-子-孫〉のつながりを「三世代」と呼ぶように、「世代」(generation)は、もともと30年程度の区切りをもった生物学的な時間を表します。家族の場合、先祖から子孫まで世代交代を重ねることによって、一つの「家系」がつくられることは、ご承知のとおりです。ところが、「安保世代」という言い方は、家系の単位を構成するタテの時間のことではなく、さまざまな個人が同じ時代を生きることによって結ばれるヨコの関係、同質的な社会集団の存在を表しています。この意味における「世代」は、一人一人の個性の違いは認めながらも、同時代を生きることから受ける歴史的・社会的な影響をともにすることによって、ある程度似かよったパーソナリティや行動様式を具えると考えられます。

「世代」を生み出すのは、「時代」。一つの時代は、歴史の中である意味をもつ時間の幅として、前後の時代から区切られます。誰もが知る時代区分は、昭和・平成・令和といった年号を冠されるケースで、天皇の交代によって生じる区分です。それとは違った区分として、戦前・戦中・戦後という区切り方もあります。日本の太平洋戦争への参戦から結末までの展開を、時間の質的変化として分けることから、三つの時代が区別されるわけです。そのように質の異なる各時代に応じて、それぞれの時代を生きる人々のあいだに、共通する特徴が生まれてくる。そういう共通性を帯びて社会に登場する多数の個人に、ニックネームのような称号を付与することから、「~世代」という呼び方が生まれてきます。「オタク」や「新人類」は、ある時代の若者に総称的にあてがわれた名称ですが、野球の世界での「松坂世代」のように、特定分野に限定して、その代表的人物の名を冠することも、しばしばあります。「~世代」のポイントは、「~」に特定の人名が入る場合なら、その人物とそれ以外の多くの人々が、何らかの共通性をもつ存在として扱われるところにあります。「新人類」のように、世代の特徴が不特定多数へと一般化される場合、多数の主体が何かしら共通する「運命」のようなものを背負って生きていることが示されます。たとえば、「全共闘世代」という言い回しは、文字どおり全共闘に属して活動した「反体制派」だけではなく、それ以外の「体制順応派」、「中間派」も含めて、同時代の若者が、つよく言えば一つの〈運命共同体〉を構成していることを物語っているのです。

このたび自分史に挑戦してみて、ようやく自覚されたことが、一つあります。それは、1970年――「70年安保」の節目の年――に大学に入った私が、「何もできない」かつ「何もしない」学位生活を送ったことは、いかにも特異な事例である。とはいえ、それもまた、自分が「全共闘世代」の一人として、それなりに「時代の子」であったことのあかしではないか、ということです。そういう変テコな人間の目から見ると、自分の後に続く若者たちが、内向的な世代を形づくるようになった事の次第は、実によくわかる。「安保世代」「全共闘世代」に、「オタク世代」が続くしかなかったことが、まるでわがことのように身に迫ってきます。「世代」という現象は、社会学が好んで取り上げるテーマですが、表面的な比較論が多いように見受けられます。私がこのたび参照したのは、三木清『歴史哲学』(1932年発表、『三木清全集第六巻』岩波書店、1967年)。ドイツのディルタイなど、哲学者の議論を引用して、「世代」の意味が追究されているものの、戦前に書かれたということもあり、今回の議論に直接参考にならないのが残念です。

哲学に向き直る

直:以上、「時代」と「世代」をめぐる短い講義でした。何か気のついたことはありますか。

猛:ご自分を「全共闘世代」として位置づけ、「時代の子」という自己評価をされたことは、非常に新鮮でした。というのは、僕の場合、振り返って自分がどういう世代に属しているのか、自分のアイデンティティというものが判りにくいからです。

直:おっしゃるとおり、現役の若者たちが、自分自身をどういう世代に位置づけるかは、とても難しい。たとえば、「全共闘世代」という呼び方も、当事者が考えついたものではなく、それを外から見ている人たち、いわば世間が使っているうちに、定着していったと思われるからです。

中:先生がおっしゃるのは、「世代」をつくるのは、当事者ではなく傍観者だということですね。私などにも、思い当たる節があります。ここでお伺いしたいのは、全共闘世代の一人であった先生が、いろいろ紆余曲折があったとしても、1979年に大学院に進学して、哲学の世界に復帰された。それはどうしてか、ということです。

直:先ほど言ったように、新たな人間的出会いから学業を再開した、というだけでは説明が不十分なようですね。不本意な形でしか提出できなかった、卒業論文の「借りを返す」機会を伺っていたところ、たまたま二年後にその機会が訪れた、という言い方が、まだしも実情に近いと思われます。いずれ哲学というものに、本気で向き直らなければならない、という思いが潜む浪人生活だったとすれば、学問の世界への復帰は、一種の必然であったということも言えるでしょう。

猛:前の年表(「私のミニ昭和史」)では、卒論のテーマが「ベルクソンにおける行為と知覚」であったと記されています。どうしてそのテーマを選んだのですか。いったい卒論の何が不満で、学業を継続しようと考えたのですか。

直:昨年刊行した『瞬間と刹那』(春秋社)の第一章に、「〈問い〉との遭遇」と題して、そのあたりの事情を書いています。そこでは卒論制作の時点で、「瞬間」という問題にぶつかっていたこと、そのとき以来、40年以上もその問題にかかわってきた経緯を、一種の知的自伝という体裁のもとに語っています。

中:私は、「瞬間」という問題には不案内ですが、いただいたご本には目を通させていただきました。その中には、「瞬間」をはじめとする哲学的な概念がいっぱい扱われていますが、「全共闘」や「オタク」は一言も出てきません。先生が大学を卒業されて以後、1970~80年代の社会にどう立ち向かわれたのかを、お聞かせいただけないでしょうか。

直:あの時代、大学の責任者である学長などが、全共闘の学生に取り囲まれ、「自己批判」を迫られている場面――中道さんもご記憶でしょうが――が、目の前に浮かんできます。なぜ、何のために、哲学と向き直ったのか。この追及にお答えしなければ、昔の老人たちと同じことになります。

中:失礼しました。私は、教授の責任を追及する学生の立場ではなく、あのような時代に困難な選択を迫られた先生の側に身を置いて、お訊ねしているつもりでしたが……

直:お気遣いはご無用に。自分としてできるかぎり、ゴマカシのないお答えを申し上げます。自分と同時代の若者――に限られませんが――の中に、世界のあり方を変えようとして闘い、志半ばに倒れた人々がいます。絶望して、自ら命を絶った人もいます。いっぽう、自分はと言えば、何もしないし、できない「モラトリアム」状態。自分にできる唯一のことは、おのれの性に合った哲学を妥協なくやり遂げることだけ。という次第で、哲学という学問が、自分に残された唯一の選択肢であるということが、20代の終わり近くになって、自覚されてきたわけです。

猛:いまの説明で、だいたいのことは解りました。同じ学問にかかわっている者として、お訊ねしたいのは、先生の研究テーマがベルクソン哲学であったということ。ベルクソンでなければならない必然性は、あったのですか。

直:いや、ありません。大学入学時に選択した第二外国語が、フランス語であったこと。フランス語で原書を読む場合に、デカルトかベルクソンか、どちらかを選ぶのが一般的ですが、デカルトよりもベルクソンの文体の方が、自分にしっくりきました。しかし、こんなことは、すべて偶然です。

猛:でも、先生がこれまで発表された著書、論文を読むと、ベルクソンの名前がひんぱんに出てきます。ベルクソン哲学を専攻されたことは、先生にとって必然というか、運命みたいなものではなかったのか、という印象を受けますが。

直:ベルクソンとの出会いが「運命」であった、と。言われてみれば、そんな気もします。「縁」や「邂逅」そのほか、私の手がけている風土学のタームは、大半がベルクソンから多くのヒントを得ていますから。

志の喪失

中:今回のインタヴューでは、先生がご自分で「真っ暗なトンネルの中」とおっしゃった時期を抜けて、哲学に向き直ろうとされた経緯を伺ってきました――「自分史」の第二弾。時期的には、1970~80年代の20年間、学部卒業から就職までの期間とすれば、ほぼ10年間の歴史を辿ってきたことになります。前回のインタヴュー内容も踏まえて、いわば先生の前半生について、ここで語っておきたいとお考えのことがありましたら、お聞かせください。

直:あなたや猛志君から訊かれているうちに、これまで自覚しなかったいろんな事実に気づくことがありました。質問にお答えする中で、ふれることができなかった点を、少し申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

中:どうぞ、ぜひお願いします。

直:それは、日本人にとって戦後の転機となった「日米安保」の問題です。1960年の「60年安保」に続く「70年安保」までの10年間を一つの時代と考え、1970年をターニング・ポイントとするなら、その前後で何かが大きく変わった、という問題です。

中:「大きく変わった」とおっしゃるのは、どういう点でしょうか。

直:日本人の精神、別の言葉で言うなら、「志」というものです。日本が関わった太平洋戦争は、無条件降伏という悲惨な結末を迎えた。その時点から、日本人一人一人の心に、もう絶対に戦争をしない、という反戦平和の思いが根づいたと考えられます。非戦のカギが、戦争放棄の日本国憲法第九条であったこと。これに対しては、賛否が分かれるにせよ、戦争をしないという大原則が、日本人のほとんどに共有されたのが、戦後の出発点でした。そういう思いが、多数の国民による「安保反対」のデモや闘争を生み出したことは、否定できない事実です。

中:「60年安保」では、安保反対のデモが数百万人規模で行われました。幼かった私にも、その記憶がかすかに残っています。

直:日本の歴史上、国民が自分たちの意思を政治に向けて直接表明した唯一無二の出来事が、1960年の反安保闘争だったと言えます。しかし、その闘いは敗北に終わり、日米間の軍事同盟が既成事実として定着しました。

中:安保自動延長に対する見直しの機会が、1970年にありましたね。けれども「70年安保」は、「60年安保」と違って、広く国民大衆の運動にはなりませんでした。

直:まさに、おっしゃるとおり。1960年から1970年までの10年間、反安保の運動は、大衆の支持から離れて尖鋭化し、一部過激派の担うものへと変質しました。この10年間とその後、1970年代以降、実質的に「志の喪失」と呼びたい精神的変化が、日本社会を覆うようになった、と私は考えます。

中:「志の喪失」とおっしゃるのは、具体的に言うと、どういうことでしょうか。

直:志とは、世の中を変えたい、変えようとする思いが、まず自分にあり、それに呼応する動きがあちこちで生じることを信じること。それを喪失するとは、世の中を変えたい思いはあっても、それに社会が連動しないことを恐れて、何もしないでいるという状況です。

中:とおっしゃるのは、「60年安保」では国民に志があったのに、70年代以降はそれが失われた、ということでしょうか。

直:そういうことです。世界を変えたいという気持ちが、個々人のうちにないわけではない。しかし、それを「志」として持続させるすべが見つからない。そういう暗闇の中に、日本人が突入して以後、出口が見つからないまま、21世紀に入って右往左往している、と私の目には映ります。それは、社会に投影した自己像というようなものですが。

中:そのあたり、まだまだお訊きしたい点はありますが、今回はここまでとして、先生が大学に就職されて以後のことを、次回にお伺いしたいと思います。

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kioka/kioka-tetsugaku.jp/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/functions.php on line 699

南海先生

いよいよ長く暗いトンネルを抜け出されるのですね いやはやよかった。トンネルのなかにいてもうまい酒も湯豆腐もありました。菊姫に 嵐山の豆腐」

こうしたよい酒に出会うも 縁なもの 縁は異なもの味なもの

袖すりあうのも他生の縁 合縁奇縁 縁結び 腐れ縁 縁切寺 と 日常に縁にまつわるいいまわしのおおいこと。

この不思議な結び目となる縁 仏教的な考えが強く反映されており、縁があって それが 切ろうとおもってもなかなか切れないものだから 腐れ縁 縁切り寺に多くの人がねがうのではないかと思っています。この縁は自分の意志できれるものではないのであろうかという疑問があります。非常に受け身的なんです。

因果応報といってこの話を子供のころからよく母親に聞かされてきたものですから わるいことをひとにするとその報いがかえってくる 逆に善い行いをしていると功徳になって自分の身をたすけるようになる。

小さい時に 芥川の蜘蛛の糸やと杜子春を読んで 仏様や地獄極楽について考えるようになりました。

最後に杜子春は人間らしい心を失わなかったために 身内が殺されそうなのをみて叫んでしまい もとのみすぼらしい身なりの子供になってしまうのですが これでよかったのだと思いました。

それから後に らしく についてよく考えるようになりました。先生の志についてのエッセイに関係があるかもしれません。

いまの世の中に失われてるのは らしく です。昔は 先生は先生らしく 金持ちは金持ちらしく 子供は子供らしく 若者は若者らしく 大人は大人らしく こうしたひとがまだ多くいたように思われます。そこには なんらかの職業意識 プライド 理想 志があって少々 理不尽な目にあっても先生らしい先生に怒られたことは子供は言うことを聞きます。親も親らしくふるまうから親の役割を果たしていくのだと思うのです。金もちは金持ちらしくふるまうから困った人を金をだして助けるのだ。

とすれば 闇の世界もあって光があるように 閻魔様は閻魔様らしくおそろしいものでなくてはいけない。おそろしいとおもえば人は立ち止まって考えるのです。自然災害も恐ろしいと思うから これ以上開発をしてはいけない 所には手をつけない。核を用いればどのような世界になるか

恐ろしい。妖怪がうごめく闇の世界があるはずでそこにはおどろおどろしいものが魑魅魍魎が棲む世界があって それが自然のなかに隠れていれば

夕暮れになると感じるのです。それが都会になり闇がきえて 恐ろしいものが 目につかなくなってしまった。感じないのです。

恐怖心がないからSNSで無防備に

全く知らない他人とコンタクトをとり犯罪に巻き込まれてしまう。友達のふりをしてちかづいてくるわるいやつにだまされてしまう。

おんぶお化けは妖怪です。赤子の姿をして泣く。かわいそうに思って抱っこして助けた村人の背中でそれはだんだん重くなり その重さにたえきれなくなった村人は食い殺されてしまう。しかし背負いきったものにはその子供をおろしたときにそれは金貨がつまった壺になるのです。

心の優しい人が受難者になるのですが この受難者はキリスト教的です。おんぶお化けの昔話はその範疇ではかたれない ある凄みがあると思うのです。

妖怪や鬼 異質なものをこわいものとばかり排除してしまうから 世の中おかしくなるんじゃないかと。

豪傑は思うのです。

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kioka/kioka-tetsugaku.jp/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/functions.php on line 699

「自分史」の中にまだ出てこない「縁」の諸相を語っていただきました。いろいろ触発されましたが、そこから「何かに縁(よ)って、別の何かが生じる」という意味の「縁起」に思い当たりました。ふつうに考えられる因果関係――科学的な思考――とは異なる、仏教的な縁による出来事です。たとえば、「学生生活が不毛であった」という事実から、「いまも学問を続けている」という事実がもたらされたことも、縁起の一つ。そういう思い出話から、ご自分にとって切実なテーマをあなたが考えつかれたことも、縁起と言えるでしょう。怜に引かれた「袖すり合うも他生の縁」。私にとって対話することは、これと同じ意味をもつ「遇うて空しく過すぐるなかれ」(『浄土論』)を実践することです。