何を取り上げるか

猛志君:今回から、新しいシリーズに入ります。このシリーズ、僕が中道さんからインタヴュアー役を引き継ぐことになりました。よろしくお願いします。さっそくですが、最初に取り上げる先生の著書は、風土学第一作の『風景の論理――沈黙から語りへ』(世界思想社、2007年)でよろしいでしょうか。

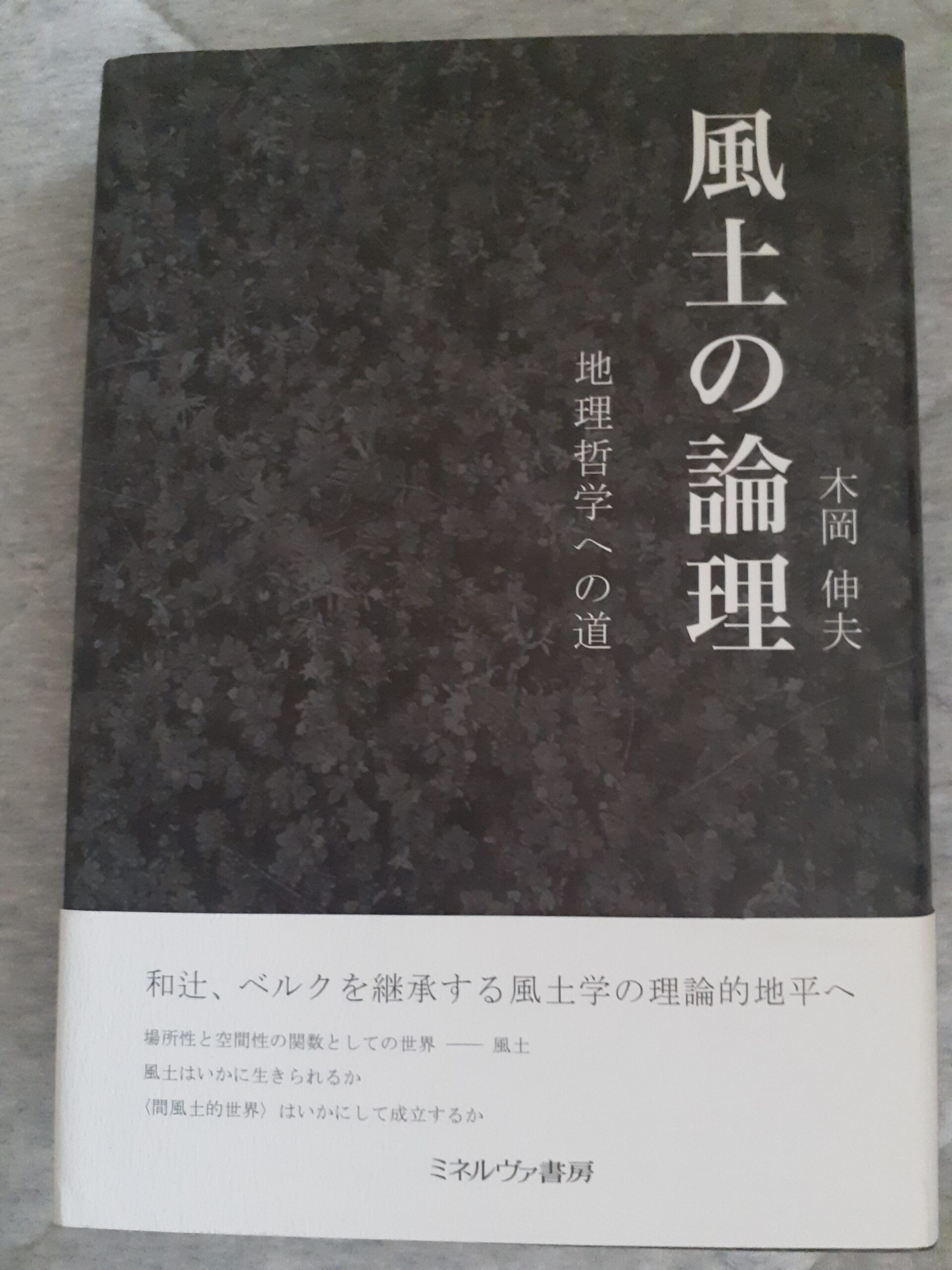

直言先生:公刊した順で行くとそうなりますが、今回は第二作『風土の論理――地理哲学への道』(ミネルヴァ書房、2011年)を取り上げていただきたいと思います。

猛:それはどうしてですか。

直:現在の私には、風土学の存在理由をぜひとも確かめたいという思いがあります。昨今の国際情勢を見ると、「社会空間」である国家が他の国家と敵対して、共存が危ぶまれる状況が深刻化しています。その状況に対して、風土学ができることは何か。この問題に直接かかわるテクストが、『風土の論理』ではないかと考えます。

中道さん:「自分史に挑む」シリーズで、いろいろお話を伺った私の印象では、先生が最も力を入れて書かれたご本は、『邂逅の論理――〈縁〉の結ぶ世界へ』(春秋社、2017年)であると感じられました。そちらよりも、『風土の論理』が、先生にとって重要だということでしょうか。

猛:僕も、中道さんと同じ意見です。先生ご自身が、代表作は『邂逅の論理』であるというふうに、これまでおっしゃってきたはずですが……

直:別に重要度のランク付けをしているわけではありません。現在の社会情勢とのからみから、『風土の論理』を先に取り上げてほしい、と考えたまでのこと。『邂逅の論理』『風景の論理』についても、いずれ順を追って見ていくつもりです。

中:ご事情は了解しました。でも、12年前のご著書がまっさきに取り上げられるからには、いまおっしゃったこと以外にも、何か理由がおありなのでは、という気がします。いや、猛志君を差し置いて、こんなことを私からお訊ねしてはいけませんね。

猛:お気遣いなく。同じことを、僕からも質問するつもりでした。

「てっちり会」のこと

直:二人そろってのお訊ねとあれば、お答えしないわけにはいきません。風土の存在論を意識したこの著作で、私は「地理哲学としての風土学」という立場をはじめて公にしました。その当時の私は、地理学の研究者とも交流があり、「地理哲学研究会」(てっちり会)というものを立ち上げて、盛んに活動していました。「哲学+地理学」の語呂合わせで、「てっちり」となるわけです。

猛:「てっちり」会ですか。名前だけ聞くと、「てっちり」愛好者の会を連想しますね。

直:ええ、たしか忘年会の折に、新世界あたりの店で「てっちり」をつついたことがあります。まことに浪花の名物料理にふさわしい、実質的で中身のある研究会でした。

猛:「地理哲学研究会」がどんな活動をしたのか、説明していただけませんか。

直:会の世話役を務めてくれたのは、大阪市立大学の地理学教室出身者を中心に、少壮の研究者たち。関西圏の大学に就職したばかりの研究者やOD、社会人など多彩な顔ぶれで、思想的な問題にも関心を寄せる人たちでした。そういう地理学関係のメンバーに、私の近くにいる哲学の同僚や学生の有志が加わり、ときにフランス在住の哲学者もゲスト参加するなど、かなりにぎやかな集いでした。

猛:哲学者と地理学者のサークルというのが、どういうものか見当がつきません。地理学の専門家は、何を期待して「てっちり会」に参加したのでしょうか。

直:人文地理学の研究は、「空間」の構造を追究するフィールドワークが中心。風土学が問題にする空間や場所、景観などは、もともと地理学のテーマでもある。共通するテーマについて、哲学と議論する場をもちたいという願望が大きかったと思います。

中:学生時代に受けた人文地理学の授業では、スイスの国情が、地域ごとに分けてくわしく説明されました。地域的特性の解明が、地理学のテーマであるというようなことが、教授の口から語られていたように記憶します。

猛:僕が受講した教職科目の人文地理学では、「場所の科学」というキーワードが使われていました。えーっと、誰の言葉だったかな……

直:『人文地理学原理』を著したフランス人学者ヴィダル・ド・ラ=ブラーシュの表現です。人間が生活する空間、空間を構成する要因としての「場所」の特性を、実証的に研究する人文地理学の方法論です。日本の地理学は、この人から大きな影響を受けています。

猛:その人は、哲学にも関心があったのですか。人文地理学という学問の「原理」を著したというのですから。

直:残念ながら、ヴィダルが特に哲学を研究した形跡はない、ということをベルク氏が言っています。ベルクは、自分が学んだフランス人文地理学に「哲学」が欠けていることを自覚して、哲学的な理論に裏づけられた風土学(メゾロジー)を開拓したわけです。

中:そういうことでしたか。ということは、「てっちり会」に集まった若い地理学者は、地理学にとって哲学が必要である、と考えていた人たちになりますか。

直:そうだと思います。「現象学的地理学」「ポストモダン地理学」など、哲学に接近する新しい動きが、地理学の世界に生まれていました。当時の私が不満だったのは、そういう地理学者の意欲に比べて、哲学を専門にする連中が、地理学の重要性をほとんど認識していないという落差です。哲学にとって、地理学は決定的に重要である。このことを訴える狙いが、拙著の副題「地理哲学への道」に込められています。

地理哲学とは?

猛:お話が、本題に近づいてきました。『風土の論理』は、「地理哲学」を意識した取り組みであるとのこと。この本を出されたころ、先生は地理哲学に関心があったと考えられます。その理由を伺いたいと思います。

直:結構ですが、君の言い方では、私がこの本を出したころ、たまたま地理哲学に目を向けたというように聞こえます。

猛:そうじゃないのですか。だって、近年の先生は、「地理哲学」と呼べるような著作を出されていませんから。

直:同じようなことを、二年前に言ってきた人がいます。もう地理哲学は止めたのですか、とね。

猛:それって、僕にも共通の疑問です。最近先生が書かれたものに、地理哲学を感じさせる内容は見あたりませんから。

直:それは、地理学的な概念を扱わなければ、地理哲学ではない、という考え違いを君がしているからです。私にとって、風土学はそのまま地理哲学である。このことが君に理解されていないのは、残念なことです。

中:おっしゃったこと、実は私にもよく分かりません。私たち以外の人にも理解できるように、何が地理哲学なのかを説明していただけないでしょうか。

直:承知しました。地理哲学とは何かを、できるだけ解りやすくご説明しましょう。「地理哲学」という用語は、書店の哲学書のコーナーなどではめったに見かけません。それが哲学書の世界で特殊な響きをもつのは、どうしてでしょうか。社会科の入試科目の中で、「地理」は「歴史」と対等の扱いを受けているのに、「地理哲学」は、どう見ても「歴史哲学」のようにポピュラーではない。その理由を考えてみることにしましょう。

講義:歴史哲学と地理哲学

哲学が地理学との間にもつ絆は、歴史学とのそれに比べてはるかに薄弱である。そのことは、「歴史哲学」と「地理哲学」の頻用度を比べてみれば明らかである。三千年におよぶ西洋哲学史は、歴史を反省する歴史哲学抜きには考えられない。これに対して、地理的反省が哲学の主題となったことは、ほとんどないに等しい(『風土の論理』183頁)。

「第二部 理論的考察篇」「第七章 哲学と地理学」は、この書き出しから始めて、二つの学問の関係が不毛であった事情を解き明かしていきます。哲学が、歴史とは緊密に結びつくのに対して、地理と結びつきにくいのは、なぜでしょうか。それは、歴史が一つの国の運命――誕生から終わりまで――を〈物語〉として語るのに対して、地理が、一つの国ではなく、さまざまな国・地域の特色に目を向け、たがいの異なりを描き出す、という対照的なアプローチをとるからです。国家の誕生から死までを一生のように見た場合、そこで起こる出来事の「なぜ?」を追い求めるのが、歴史です。歴史は、国家や地域の時間をつうじての〈同一性〉を追究します。地理はそれとは対照的に、一つの地域が、他の地域といかに異なっているかに関心を注ぎ、たがいの〈差異〉を追究します。

哲学が関心を向けるのは、自分たちが生きる世界の〈同一性〉。他の世界との〈差異〉には、ほとんど関心がありません。哲学が歴史に親和的であるのは、この理由からです。私たちが自他の違いに関心をもつようになるのは、他人によってそれまでの自信がひっくり返されるような場合――私の言葉遣いで言うなら、他者との〈出会い〉が生じた場合です。そういう異変が生じないかぎり、私たちが自分自身のあり方を疑ったり、否定したりすることは、まずない。自分を疑う必要が、そもそもないからです。

哲学の伝統が成立した古代の地中海世界(ギリシア)、インド、中国。三つの伝統のうち、ギリシア以来の西洋世界は、古代から近代にかけて、他の世界との交渉はあったにしても、ほぼ安定した自己同一を保ち続け、その中で自分たちの世界の〈物語〉を語ってきました。とりわけ、キリスト教のような世界宗教の場合、天地創造から最後の審判に至るまでの歴史は、信者が生きる王国の物語として、なくてはならない要件です。そういう物語を裏づける理論が、歴史哲学である。という次第で、西洋世界に生まれた哲学は、歴史との結びつきをきわめて重んじます。

それに比べると、地理哲学は重視されません。第一に、地理学が注目する国や地域の異なりは、世界の〈中心〉を占める人々にとって、第二義的な事柄にすぎないからです。他の地域が西洋にとって切実な意味をもつようになったのは、15世紀末から始まった大航海や地理的発見の時代。自分たちとは異なる他者の世界が存在する、という事実を西洋が知った時代です。発見された他者の世界を、自分たちの世界に取り込んで利用することから、近代が始まりました。その動きと同時に、各地の自然・文化や民族の特性などを研究する学問が、必要になってきます。世界各地の地域的特性を明らかにする地理学が、表舞台に立つ日がやってきたわけです。しかし、それでも地理哲学に出番は回ってこない。どうしてでしょうか。

歴史哲学の課題が、〈自己同一性〉の確認にあるのに対して、地理哲学は〈差異〉に注目し、地域ごとの異なりを明らかにします。他者と自分はどう異なるのか、なぜその異なりが生じたのか、他者とどう付き合えばよいのか。こうした反省は、他者が欲望実現の手段に過ぎなかった植民地の獲得競争、さらに帝国主義の時代には、生じるわけがありません。国際社会の中で、文字どおり対等な相手として、それまで眼中になかった他者がこちらに向かってくるのは、第二次大戦後の時代。そこに至るまで、他者の世界と自己の世界との関係を根本から反省する思考のシステム、「地理の哲学」が要請される条件はなかったのです。

他者の存在を認めて、自他の関係を反省する知の営みが、地理哲学です。しかし、それが「地理」の哲学でなければならないというのは、どうしてか。それぞれの土地が、独自の世界つまり風土として存在する、という大前提があるからです。人文地理学の研究対象は、それぞれの土地における自然と人間の関係。土地が変わり、そこに生きる人間が変われば、それだけ関係の性格も変わります。ベルクによる「風土」の定義は、「社会の空間と自然に対する関係」ですから、風土は地理学の研究対象そのものです。そういう地理的事実の多様性をもとに、一つの社会に生きる主体が、他の社会に生きる主体とどのように関係し合えばよいかを考えることが、風土学のテーマになる。私の考える風土学は、そういう意味において、まさしく地理哲学以外の何ものでもありません。

地理哲学の目的

猛:先生の考える地理哲学とは、風土学であるというお話はよく解りました。そういう考えが『風土の論理』に表現されているとして、先ほど質問した点を、もう一度確認させていただきます。『風土の論理』以後、地理学的内容を含まない著作を発表されていますが、それもやはり地理哲学と言えるのでしょうか。

直:地理学的な事実や概念は、「風土」の存在を説明する上で、どうしても論じなければならない事柄です。「風土」の地位を確立したうえで、風土学が取り組まなければならないテーマは、風土と風土がいかに関係すべきか、という問題。そこには、個人と個人から、民族や国家の関係まで、さまざまなレベルの関係が含まれます。そのテーマは、もはや地理学の問題ではありません。

中:国家と国家の関係なら分かりますが、個人同士の関係も風土学の問題になるのでしょうか。

直:ベルクによる「風土」の定義は、「社会の空間と自然に対する関係」。その中の「社会」を、「個人」に置き換えてみてください。個人と個人の関係が風土学のテーマになる、ということがお判りでしょう。ですから、哲学のテーマとされる「他者問題」も、当然そこに含まれるわけです。

中:ということは、『邂逅の論理』で取り上げられた〈出会い〉(邂逅)も、風土学のテーマになるということですね。それで、先ほどの疑問点がスッキリしました。

猛:僕も同じです。個人的な道徳や倫理の問題と思っていた人間同士の〈出会い〉が、風土の問題であると言われて、少し目が覚めたような気分です。

直:過去の哲学や倫理学は、風土が人間存在の根本条件――和辻哲郎の言い回しでは、「人間存在の構造契機」――であることを無視してきました。その現状を変えるには、風土がいかにして成立するか、という風土の存在論が不可欠だと考えたのです。

猛:『風土の論理』全12章は、「第一部 歴史的考察篇」「第二部 理論的考察篇」に分けられ、それぞれ6章ずつで構成されています。風土の存在論は、第二部の主題だと思うのですが、どのあたりで論じられていますか。

直:第九・第十・第十一章が、順に「風土の構造」(一)~(三)として、風土の成立過程を辿る運びになっています。「場所」「瞬間」「空間」が、風土を成立させる契機であると見て、それぞれの特性を論じています。

中:このさい申し上げますが、「第一部 歴史的考察篇」は、和辻風土学の発展をあとづける歴史的な内容ですから、何とかついていくことができました。しかし、第二部のそれも第九章あたりになると、議論が抽象的になって、もうついていけません。白状しますが、途中でギブアップしてしまいました。

直:そうですか。どのあたりが難しかったのか、教えていただけませんか。

中:風土に「場所」や「瞬間」が関係するというのが、いったいどうしてなのか、まずそれが腑に落ちません。その後に出てくる「空間」が、風土を指すのか指さないのか。そういった基本的なところで、思考がストップしてしまい、途中で読み進めることができなくなりました。これは、はじめて読んだ十年前の印象で、いまならもう少し何とかなるかもしれません。

直:そうでしたか。言われたとおり、こちらの思考スタイルや概念になじみのない読者には、ハードルの高い内容だったかな、といまなら思えますが、執筆中は目の前の課題に答えるだけで精一杯。とても読者のことを顧みる余裕はありませんでした。

猛:僕の場合、抽象的な概念にはそれなりになじみがあり、それほど難しいとは感じませんでした。難しかったのは、考え方の道筋と言うか、風土の「論理」です。たとえば一点、空間の成立を三つの段階に分けられた。そのことの意味は、どういうことなのか。ここで説明していただけないでしょうか。

空間の形相学

直:地理学者は、地域ごとに異なる空間の特性を描き分けます。空間の〈差異〉を、「地誌」によって表現するわけです。それは、私に言わせれば、「空間の形態学」。それに対して、そもそも空間とは何か、どの地域に生きる人にも共通する空間の本質とは何か、という問題意識をもって考え、三つの空間を分けるアイディアに辿りつきました。「空間の形相学」を考えようとしたわけです。

猛:そんなふうに空間の本質にアプローチしようという考えは、どこから生まれたのですか。

直:「空間」という用語が、地理学と哲学とでは、まったく違う意味をもつことに気づいた、そのことがきっかけでした。

猛:へぇー、そうですか。で、どう違うのですか。

直:君は哲学の学生だから、「空間」から、どの方向にも均質一様に広がった無限空間をイメージするでしょう。同じく「時間」についても、過去から未来へ無限に伸びてゆく直線的時間が、頭に浮かんでくるはずです。違いますか。

猛:無限に伸びる時間、無限に拡がる空間……言われてみれば、たしかにそうですね。

直:君が研究するカントの場合、直観の形式とされる時間・空間は、そういうものです。私も含めて、哲学者が連想するのは、幾何学的な空間。ところが、地理学で扱われる空間は、それとはまるで違う。人間生活の営まれる土地の拡がりが、「空間」と呼ばれています。

猛:そう聞くと、何だか「テリトリー」が思い浮かびます。

直:あらゆる生物に固有の生活空間が「テリトリー」。「ナワバリ」と言い換えてもよいでしょう。もっとも、人文地理学のいう空間には、〈文化〉がかかわってくるから、生物のナワバリとは様相が違います。

中:途中から口を挟んで、すみません。地理学者の扱う空間が、哲学者の考える空間とは違う、というお話は解ったのですが、先ほど口にされた「空間の形態学」と「空間の形相学」。そういう抽象的な言い方が、門外漢にとってはカベに感じられます。

直:そうですか。「空間の形態学」というのは、空間の多種多様なあり方を具体的に記述する学問という意味で、地理学者のとるアプローチのこと。「形相学」という用語は、現象学を確立したフッサールの『イデーン』という書物に出てきます。さまざまな形態の底にある本質を追究する学問、という意味です。

猛:空間の本質を追究するのが、「空間の形相学」であると。『風土の論理』「第十一章 空間」には、物語空間・社会空間・普遍空間という三種の空間が出てきます。これら三つの空間は、本質が同じなのですか。それとも、それぞれ異なる本質があるのですか。

直:いかにも君らしい質問ですが、巻末の「風土学の基本用語」に、その答えがあります。「空間」の定義は、「主体の行為的実践によって生み出される関係性の一方(他方は時間)」(350頁)。これが、私のうちだした空間の本質です。その本質規定につづいて、三種の空間の下位区分についても、それぞれの本質を短く規定しています。ちなみに「物語空間」の定義は、「主体間の語り合いによって形成される〈場所のネットワーク〉。〈場〉の別名」というものです。

中:申し訳ありませんが、いま紹介された「空間」の本質規定で、「主体の行為的実践……」とされた内容が抽象的過ぎて、よく解りません。もう少し解りやすく説明していただけないでしょうか。

直:「主体の行為的実践」というのは、以後の著作で言うと、〈あいだ〉に関係するふるまいということです。人と人が出会って語り合う。それによって、共通の〈場〉が生まれる。これが「物語空間」の成立ということです。

中:そうですか、それならよく解ります。風土学のキーワード〈あいだ〉が、空間の基本だということですね。

直:〈あいだ〉は、「空間」「時間」の「間」。科学が自明のこととして前提している時間・空間の手前に、生きられる〈あいだ〉がある。最初の〈あいだ〉は、語り合いの〈場〉(物語空間)。それぞれの〈場〉は内に閉じているから、そのままではたがいにつながらない。しかし、多くの〈場〉が、何らかの力によって一つにまとめられたとき、社会が成立します。けれども、〈場〉と〈場〉のあいだには、本来何もない、文字どおり「空間」です。

猛:そのとき、〈場〉と〈場〉を結びつけるはたらきが、「権力」だと説明されています。

直:そのとおり。「物語空間」が「社会空間」へと、どのように発展するか。そのあたりの思考実験に、いちばん苦労しました。もっとていねいに説明できればよかったのですが…

猛:どのあたりの説明が、足りないと思われますか。

直:たとえば、君が挙げた「権力」。権力が、外圧というよりも、主体の内から働く力であるということを、きちんと説明できていません。

「普遍空間」と「差異の空間」

猛:空間の三段階の最後に、「普遍空間」が出てきます。「風土学の基本用語」には、「社会空間が、たがいに差異として並び立つ〈差異の空間〉。〈間風土的世界〉の別名」と記されています。僕は『風土の論理』の中で、この考え方に惹かれましたが、よく解らない点があります。

直:それは、どんな点ですか。何でも訊いてください。

猛:社会空間が「たがいに差異として並び立つ」とされているところです。それが「差異の空間」とされるのは当然ですが、なぜそれが「普遍」空間だということになるのか、いろいろ考えてみても、納得に至りません。

直:そこは、本の中で私が最もこだわった点です。その疑問にお答えする前に、他に質問はありませんか。

猛:ではもう一つ、先生は「普遍空間」を、理念として考えられるが、現実には存在しないとされています。そうおっしゃる理由は、何でしょうか。現実の世界は多様化していて、〈差異〉に充ちていると見えるのに。

直:後の質問から、先にお答えしましょう。国連に加盟している独立国、他民族による支配からの独立を希望している政治勢力――どれだけいるか知りませんが――も含め、すべてがたがいに異なる「社会空間」を形成しています。現実の世界は、多様化している、まさにそのとおりです。しかし、超大国主導のパワーゲームに組み込まれることによって、多様性が失われ、均一化する力に押し流されてしまっています。

中:「超大国」を特定されていませんが、お話を伺っていると、見当がつきます。かつての冷戦構造のように、東西の巨大勢力がぶつかり合う世界の仕組みを、問題にされているのですね。

直:そのとおりです。敵対する勢力の巨頭は、自己の傘下にどれだけの国や民族を置くか、という「数」だけを求める。社会空間の異なりや個性は、問題にならないのです。

猛:そういう現状だからこそ、すべての国家・民族がそれに従うような、普遍的な理念が必要なのではないでしょうか。「差異の空間」は、多様化すればそれでよし、と言っているようで、僕には不満があります。

直:いま言われた意見は、第一の質問につながりますね。そちらに話を移しましょう。「差異の空間」が、「普遍空間」だと考えられるのは、なぜか。猛志君にお断りしますが、「普遍的な理念が必要」という考え方自体に、反対しているわけではありません。しかし、あらゆる社会の差異をのりこえて、全人類を一つに結びつけるような理念は、現実に存在しない。したがって、普遍的な理念は存在しない、というのが私の立場です。この点について、何かご意見は?

猛:これまでそういう理念がなかったとしても、むしろだからこそ、誰もが信じられるような理念をうち立てる必要がある、と僕は思います。それがないというのなら、バラバラの民族や国家をどうやって一つにまとめるのでしょう。そういう課題を、風土学はどう解決しようとしているのか、疑問に感じます。

直:厳しいご意見ですが、まず申し上げたいのは、人類を一つにまとめ上げるような究極の理念を、誰もが――むろん、この私も含めて――求めているし、その点については、おそらく誰にも異存はないという事実です。にもかかわらず、そういう普遍的な理念を、誰も確立することができないでいる。この現実をどう受けとめるかが問題です。

猛:人類の誰もが信じて受け容れられる理想を、これまでは共有できなかったとしても、そういう理想を追求する姿勢が、絶対に必要だと僕は考えます。

直:「理想」と呼べるような理念が、これまで出現しなかったわけではないし、現在の国際社会でも力を失ったわけではない。たとえば、戦争反対の平和主義が、そういうものです。誰もそれに反対することはしない。けれども、平和は実現しない。なぜでしょうか。そういう理念を我が物顔で振りかざして、おのれの正しさを認めさせようとする勢力に、他の勢力が反発するからです。

中:昨年の対話(「対話はなぜ、何のために」2022.9.21)のさいに、先生は、アメリカと中国の学生が、「民主主義」について、まったく違う理解を主張している例を挙げられました。民主主義のように普遍的な理念でも、国家が違えば理解が変わってくる、というお話に衝撃を受けました。

直:言葉で説かれる理念は、現実の世界では、どのようにでも都合よく解釈されます。解釈上の争いをのりこえるために、自分とは違った考えをもつ〈他者〉の存在に心を開くようにしよう、というのが「差異の空間」を提示した理由です。

猛:「普遍空間」について、こちらが引っかかっていたポイントを説明していただきました。伺いたい点は、他にもいろいろありますが、とりあえず『風土の論理』についてのインタヴューは、これで締めくくりたいと思います。

この記事へのコメントはありません。